En 1941, Suzanne Césaire fondait avec Aimé Césaire, René Ménil, Aristide Maugée, Lucie Thésée et d’autres intellectuels antillais, la revue Tropiques.

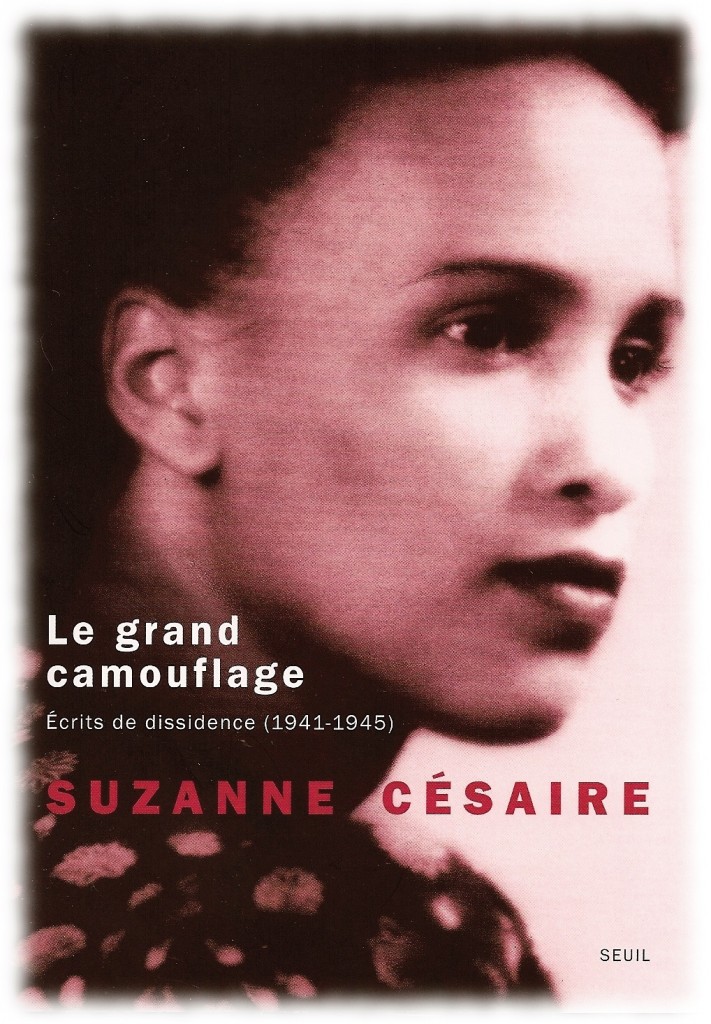

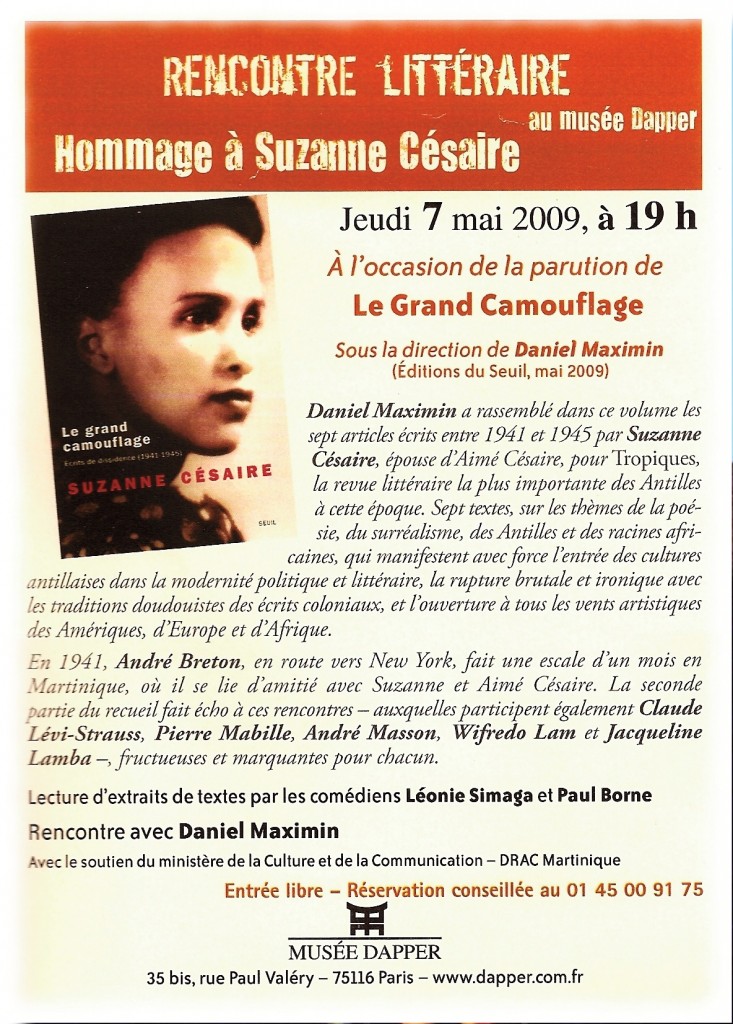

Elle s’est fortement impliquée dans la réalisation de cette publication pour laquelle elle a écrit sept articles de fond que Daniel Maximin a rassemblé en un recueil paru sous le titre Le grand camouflage – Écrits de dissidence (1941-1945) (éditions du Seuil, mai 2009). La publication de ce livre nous permet de découvrir une femme exceptionnelle qui a su conjuguer culture et politique pour affirmer son identité, imposer son authenticité.

Elle s’est fortement impliquée dans la réalisation de cette publication pour laquelle elle a écrit sept articles de fond que Daniel Maximin a rassemblé en un recueil paru sous le titre Le grand camouflage – Écrits de dissidence (1941-1945) (éditions du Seuil, mai 2009). La publication de ce livre nous permet de découvrir une femme exceptionnelle qui a su conjuguer culture et politique pour affirmer son identité, imposer son authenticité.

En une vingtaine de pages de présentation, Daniel Maximin parvient à rendre vie à Suzanne Césaire en nous la donnant à voir dans son environnement social, intellectuel et historique. Sans nul doute, il a aimé imaginer l’étudiante en lettres évoluant parmi ces jeunes gens, intellectuels et artistes antillais, réunis dans le Paris d’entre les deux guerres, ce Paris dont Hemingway disait qu’il était une fête. Sans nul doute, il a admiré, le jeune professeur revenu en Martinique, épouse d’un poète lui aussi professeur, déjà mère de trois enfants – elle en aura six – et toujours entourée d’intellectuels et d’artistes, mais confrontée cette fois aux dangers d’un régime colonial aux ordres d’une France occupée. Non seulement cette jeune femme était intelligente, cultivée, sociable, mais encore, elle était très belle, « belle comme la flamme du punch » a dit d’elle le poète André Breton, « belle comme la flamme de sa pensée », se souvient Ina, l’aînée de ses filles. Une jeune femme bien vivante en dépit d’une santé fragile. Un être d’exception, en somme. Plus important encore, Daniel Maximin nous fait découvrir l’étudiante posant sur son environnement un regard aigu et prenant rapidement conscience du processus d’aliénation culturelle dont elle a été victime en tant que mulâtresse, jeune fille issue de la petite bourgeoisie métisse. Cet écrivain pointe la détermination de la jeune femme à se ressourcer, se libérer, se reconstruire, par elle-même et avec Aimé Césaire, lequel, évo- quant cette époque, confiait : « Nous respirions ensemble ». Un formidable cheminement dont il est heureux que Daniel Maximin ait entrepris la mise en lumière.

La présentation de cet ouvrage au public ne pouvait trouver meilleur cadre que le musée Dapper , « espace d’arts et de cultures pour l’Afrique, les Caraïbes et leurs diasporas ». Et ce, d’autant plus que, cette saison, Christiane Falgayrettes-Leveau, la dynamique directrice de ce musée, a programmé des rencontres consacrées à la vie culturelle au-delà des mers, en marge de l’exposition « Femmes dans les arts d’Afrique ». Des rencontres de paroles qui, toutes, font écho à la pensée de cette femme si fière de ses racines africaines, si déterminée à se libérer d’un mode d’être inadapté à son imaginaire comme à sa perception du réel !

« Il aura fallu attendre soixante-quatre années pour que ces sept articles puissent être rassemblés et édités », expose d’emblée Daniel Maximin sans préciser les raisons de ce long silence.

Ce sont, là, les seuls écrits de Suzanne Césaire. On sait encore qu’elle a transposé une nouvelle de Lafcadio Hearn, « Youma, The Story of a West-Indian Slave », écrite en 1890, en situant l’action en Martinique, pendant la révolte noire de mai 1848. Elle l’a fait sous forme d’une pièce de théâtre intitulée « Aurore de la liberté » et jouée en 1952 par des comédiens antillais. « Nous avons retrouvé deux de ces interprètes, aujourd’hui octogénaires, mais nulle trace du texte », rapporte Daniel Maximin qui espère, qu’un jour, au fond d’un tiroir, dans une armoire…

Si elle a peu écrit, Suzanne Césaire a néanmoins profondément marqué tous ceux qui ont eu le bonheur d’évoluer dans son entourage. « Tous ont conservé le souvenir d’une femme d’une grande intelligence, d’une grande culture et d’une grande beauté », souligne Daniel Maximin. Cet écrivain se fait conteur pour situer l’adolescente, née le 11 août 1915 dans une famille de la petite bourgeoisie martiniquaise, avide de culture et confrontée dès le lycée à la négation de ses origines.

Comme nombre d’autres jeunes gens, elle va s’appliquer à s’affirmer quand même à l’intérieur du cadre imposé par le colonisateur européen. Faire de brillantes études est une manière, en effet, d’exister, donc d’acquérir une sorte d’authenticité. Ils seront un certain nombre d’étudiants antillais, tous issus de la même classe sociale, à se retrouver à Paris, entre les deux guerres, « fuyant leurs îles aux peuples muets, à l’identité reniée, refusée », selon la formule de Daniel Maximin. Pour acquérir toujours plus de culture. « Une culture digérée, qu’ils utilisent pour affirmer leur identité, mais aussi leur résistance », insiste Daniel Maximin.

À Paris, Suzanne Césaire et ses amis antillais vont découvrir les Surréalistes et les écrits de Léo Viktor Frobenius (1873-1938). Ce dernier, grand connaisseur de l’Afrique, a véritablement remis en cause les bases idéologiques du colonialisme, contestant l’idée que les Européens auraient apporté la civilisation à des peuples totalement incultes. Sans nul doute, la théorie élaborée par cet ethnologue allemand a considérablement influencé Suzanne Césaire et nombre d’autres jeunes intellectuels antillais, lesquels s’enthousiasmaient également pour la pensée du poète-philosophe Friedrich Nietzsche. Une pensée qui les confortait dans leur besoin de chercher une autre grille de lecture du monde et de l’homme que celle qui leur avait été imposée. Soutenus par Nietzsche et guidés par Frobenius, ils se sentaient en mesure de mener à terme leur quête identitaire.On imagine sans peine la richesse des échanges entre ces jeunes briseurs d’idées reçues, tout à la découverte d’une culture africaine dont ils se sentaient véritablement les enfants ! On imagine sans peine les longues discussions dans les cafés du quartier Montparnasse ou dans des ateliers d’artistes, les rencontres avec les intellectuels et les artistes afro-américains, la découverte du jazz… Suzanne Césaire était l’amie de la comédienne martiniquaise Jenny Alpha et de Gerty Archimède, cette avocate guadeloupéenne qui sera la première femme député de son île. « Nous passions nos soirées à danser et à discuter. Nous, les femmes, nous étions les meneuses ! Suzanne, qui aimait tant danser, disait d’Aimé Césaire, piètre partenaire en ce domaine, ‘qu’il avait deux pieds gauches’ », a raconté Jenny Alpha à Daniel Maximin qui ajoute : « Elles menaient leur danse des idées et des sentiments, […]choisissant plus qu’étant choisies, […]séduisantes refusant d’être séductrices, […] à leur aise autant pour aller danser avec ceux de leurs amis qui étaient les meilleurs danseurs que pour discuter politique, philosophie ou histoire avec ceux de leurs amis qui étaient les meilleurs penseurs, c’est-à-dire ceux de ‘la sainte trinité de la Négritude’, Césaire, Damas, Senghor ».

Suzanne Roussi a rencontré Aimé Césaire en travaillant avec celui-ci à la rédaction de la revue « L’étudiant noir ». Ils se sont mariés en 1937, à la mairie du 14ème arrondissement. « Suzanne avait revêtu un tailleur rouge, pour bien marquer la dimension laïque, flamboyante et amoureuse de leur union, peut-être aussi en rappel symbolique de son nom de jeune fille, perdu ce jour-là », évoque Daniel Maximin. Cette jeune femme, qui aimait rire et chanter – mais qui chantait faux, selon ses filles – qui aimait lire dans la nature et fumer des Royal Navy à l’aide d’un élégant fume-cigarette, se méfiait de l’alcool qui lui paraissait nuire à sa passion d’une lucidité qu’elle tenait à exercer jusque dans l’exploration de ses sensations : Suzanne Césaire ou le goût de la sensation vraie.

En 1941, Suzanne et Aimé Césaire ont regagné la Martinique contraints et forcés. Il ne faisait pas bon être juif ou nègre dans la France vaincue par l’Allemagne, comme tient à le rappeler Daniel Maximin. Mais c’est une Martinique dirigée par un gouverneur envoyé par Pétain qu’ils retrouvent. C’est « le temps de l’Amiral Robert » en Martinique, « le temps Saurin » en Guadeloupe. Ces représentants de la France « font du fascisme tropical. On destitue les maires noirs qu’on remplace par des Békés. Et ceci, près d’un siècle après l’abolition de l’esclavage ! » évoque Daniel Maximin. À Fort-de-France, Suzanne et Aimé Césaire sont professeurs au lycée Schoelcher. Suzanne est âgée de 26 ans, mère de trois enfants, bientôt quatre. Suzanne et Aimé Césaire étouffent dans cette atmosphère de censure, de décrets d’épuration, d’internements, de déportations en Guyane. Certains colons ont fait alliance avec les représentants du pouvoir qui s’appuient sur la force de répression que constitue l’infanterie de la marine française « réfugiée aux Antilles avec l’or de la Banque de France ». De plus, le blocus institué par les Alliés oblige les Antilles à vivre en quasi-autarcie, plus rien n’arrivant de l’extérieur, ni nourriture, ni combustibles, ni livres, ni cahiers, ni papier… « Mais loin de rester silencieusement soumises, les Antilles entrèrent rapidement en résistance, à l’image du petit État haïtien qui déclara la guerre à Hitler avant les États-Unis, avec le sentiment aigu de participer à une internationale antifasciste », nous apprend Daniel Maximin. C’est le temps de la « dissidence », nous rappelle-t-il, nom donné à la résistance des Antilles à la collaboration. Résistance de ceux qui gagneront les îles anglaises voisines de Dominique et de Sainte-Lucie avant de rejoindre le New-Jersey où se constituèrent les bataillons antillais de la France libre (les Free-French). Dissidence intérieure, aux Antilles et en Guyane, marquée par des sabotages…

Telles sont les circonstances dans lesquelles va paraître le premier numéro de la revue Tropiques en avril 1941. « C’est Suzanne Césaire qui apportait les articles au service d’information de l’amiral Robert pour contrôle des contenus et demande du papier nécessaire à l’imprimerie. » relate Daniel Maximin. Le lieutenant de vaisseau ne trouvait rien à redire à ce qui lui paraissait être des leçons pour élèves des classes terminales, des contes créoles ou cubains, des inventaires de botanique tropicale et de la poésie. Beaucoup de poésie. Les rédacteurs de Tropiques, collègues enseignant au lycée Schoelcher pour la plupart, déclaraient travailler sur la poésie surréaliste avec leurs élèves. Ils avaient créé une sorte de phalanstère à l’intérieur de l’établissement, favorisant l’émergence d’une conscience identitaire et politique chez les jeunes gens. A l’époque, filles et garçons fréquentaient des établissements différents. Aussi, pouvait-on voir, à la sortie du lycée Schoelcher, des jeunes filles qui attendaient les jeunes gens pour leur demander les cours de Suzanne et d’Aimé Césaire et des autres professeurs « dissidents ».Jusqu’en 1943, le censeur n’a pas réalisé « qu’il fallait lire tous ces textes entre les lignes, surtout jusqu’à la dernière phrase, en se méfiant des titres et des débuts anodins », rapporte Daniel Maximin. La lettre d’interdiction de Tropiques est datée du 10 mai 1943. « Cette fois, le très cultivé et très tolérant lieutenant de vaisseau Bayle, chef de la censure, avait lumineusement tout bien compris […] : il avait souhaité la brise de Mistral, il se voyait fouetté par le cyclone des Césaire »,ironise notre écrivain et conteur. Suzanne Césaire a répondu au censeur, au nom de l’équipe, « sans qu’elle ait daigné séduire les geôliers », dira Aimé Césaire. Une lettre magnifique qui se termine par cette déclaration : « [Pour ce qui est du reste], n’attendez de nous, ni plaidoyer, ni vaines récriminations, ni discussion même. / Nous ne parlons pas le même langage. ».

Telles sont les circonstances dans lesquelles va paraître le premier numéro de la revue Tropiques en avril 1941. « C’est Suzanne Césaire qui apportait les articles au service d’information de l’amiral Robert pour contrôle des contenus et demande du papier nécessaire à l’imprimerie. » relate Daniel Maximin. Le lieutenant de vaisseau ne trouvait rien à redire à ce qui lui paraissait être des leçons pour élèves des classes terminales, des contes créoles ou cubains, des inventaires de botanique tropicale et de la poésie. Beaucoup de poésie. Les rédacteurs de Tropiques, collègues enseignant au lycée Schoelcher pour la plupart, déclaraient travailler sur la poésie surréaliste avec leurs élèves. Ils avaient créé une sorte de phalanstère à l’intérieur de l’établissement, favorisant l’émergence d’une conscience identitaire et politique chez les jeunes gens. A l’époque, filles et garçons fréquentaient des établissements différents. Aussi, pouvait-on voir, à la sortie du lycée Schoelcher, des jeunes filles qui attendaient les jeunes gens pour leur demander les cours de Suzanne et d’Aimé Césaire et des autres professeurs « dissidents ».Jusqu’en 1943, le censeur n’a pas réalisé « qu’il fallait lire tous ces textes entre les lignes, surtout jusqu’à la dernière phrase, en se méfiant des titres et des débuts anodins », rapporte Daniel Maximin. La lettre d’interdiction de Tropiques est datée du 10 mai 1943. « Cette fois, le très cultivé et très tolérant lieutenant de vaisseau Bayle, chef de la censure, avait lumineusement tout bien compris […] : il avait souhaité la brise de Mistral, il se voyait fouetté par le cyclone des Césaire »,ironise notre écrivain et conteur. Suzanne Césaire a répondu au censeur, au nom de l’équipe, « sans qu’elle ait daigné séduire les geôliers », dira Aimé Césaire. Une lettre magnifique qui se termine par cette déclaration : « [Pour ce qui est du reste], n’attendez de nous, ni plaidoyer, ni vaines récriminations, ni discussion même. / Nous ne parlons pas le même langage. ».

Heureusement pour Suzanne Césaire, Aimé Césaire et leurs amis, la fin de l’Occupation approchait et les représentants du pouvoir étaient certainement plus inquiets des mutineries de l’infanterie de marine que de la dissidence de l’équipe de la revue Tropiques. Deux mois plus tard, l’amiral Robert était arrêté et la jonction avec la France libre, réalisée. La revue allait reparaître en 1944, après la Libération. Pour disparaître après 1945, année où paraîtra le septième et dernier article de Suzanne Césaire, celui qui donne son titre au recueil établi par Daniel Maximin, « le grand camouflage ».

En 1945, Aimé Césaire est élu maire et député. Suzanne Césaire reprend sa carrière de professeur à Paris. C’est une période de va-et-vient entre Paris et Fort-de-France peu compatible avec le bon fonctionnement d’une famille nombreuse. Ni avec les exigences d’un amour nourri d’une oeuvre, celle du poète Aimé, que Suzanne a soutenu passionnément, « attentive à la fureur d’écrire » comme aux périodes de doute extrême de celui-ci. Pour Daniel Maximin, « c’est elle, sans doute aucun, avec toute la puissance de l’amour partagé qui, en ces deux grandes étapes de sa vie poétique, lui fit comprendre qu’il pouvait oser douter sans jamais douter de créer, qu’il devait oser créer en cannibale de son moi profond. »

En 1963, Suzanne Césaire décidait de se séparer d’Aimé Césaire après trop de « pans de rêves » effondrés et de « sillages salis ». Elle connaîtra trois années de solitude avant d’être rapidement emportée par une tumeur cérébrale en 1966. Ce sera son « dernier retour au pays natal ».

« Tous ceux et celles qui l’ont bien connue s’accordent à dire l’importance capitale qu’elle a eue pour toute sa génération, dont elle a été le ‘porte flamme’, une inspiratrice majeure, et la médiatrice des plus profonds échanges », conclut Daniel Maximin. Il semble bien que pour elle, comme pour Aimé Césaire et pour le couple qu’ils formaient, les années 1941 à 1945, aient représenté une intense période de maturation de leurs idées et d’épanouissement de leurs talents. C’est en 1941, que Wifrédo Lam, André Breton, Jacqueline Lamba, André Masson, Claude Lévi-Strauss et Anna Seghers, fuyant l’Europe sur un cargo en route pour New-York, mais obligé à une escale d’un mois à Fort-de-France, découvrirent Suzanne et Aimé Césaire, la revue Tropiques et le texte du Cahier d’un retour au pays natal dans la version publiée par une petite revue intitulée Volontés.

Tous furent éblouis par la culture et la pensée de Suzanne autant que par sa beauté, et par le formidable talent d’Aimé. « Le sommet de cette rencontre fut une excursion où les Césaire conduisirent leurs nouveaux amis […] dans la forêt d’Absalon, un des lieux de forces et d’inspiration de la pensée de Suzanne et d’Aimé Césaire », rapporte Daniel Maximin. Il pleuvait énormément ce jour-là. Ces artistes ont découvert au sein de cette forêt, sous les trombes d’eau, au milieu des fougères géantes, des bambous et des balisiers, combien était nécessaire l’alliance de l’homme avec la nature. Ce que le peintre Wifredo Lam exprimera en 1943, dans « la Jungle », une de ses oeuvres majeures. Cette journée inspirera à André Breton « Martinique, charmeuse de serpents. ». Et, surtout, cette excursion semble bien avoir été le catalyseur du « grand camouflage », septième et dernier article de Suzanne Césaire pour la revue « Tropiques ». Il s’agit d’une saisie fulgurante de la réalité antillaise, superbe chant d’amour dédié à la terre caraïbe en même temps que cri de colère lancé à la face des hommes. Ce déchirant poème en prose, véritable oeuvre de dévoilement d’un drame séculaire révèle tout ce qu’a appris et compris Suzanne Césaire. Peut-être a-t-elle perçu clairement qu’elle avait exprimé tout ce qu’elle se devait de dire, qu’elle ne pouvait dire plus…

Bien qu’inscrits dans une époque donnée, les sept articles restent pourtant d’une brûlante actualité. Sans doute, est-ce en partie pour cela qu’Ina Césaire à qui Daniel Maximin a demandé de conclure ce recueil, a pleuré en redécouvrant les textes de sa mère. Dans l’hommage qu’elle adresse à cette femme admirable, elle écrit : « Ma mère active féministe avant la lettre, / attentive à chaque progrès de la libération des femmes. / Ta génération sera celle des femmes qui choisissent’’m’a-t-elle dit un jour. » Et encore : « Ma mère qui croyait plus aux luttes qu’aux larmes, »… Suzanne Césaire attendait-elle des femmes qu’elles parviennent à convaincre les hommes d’écouter enfin la nature, d’accepter de redevenir des hommes-plantes auprès de femmes-plantes, des êtres humains à la fragilité solidement enracinée dans leur histoire, dans leur culture propre, dans une terre qui ne leur appartient pas, mais qui est, quand même, leur terre, des être humains conscients de leur capacité à résister, semblable à celle du bambou ? Ne se voulait-elle pas femmebambou ? … Suzanne Césaire attendait-elle davantage des femmes que des hommes ?…Plus probablement, cette femme espérait qu’une civilisation nouvelle émerge du malaise de nos sociétés. Sans doute a-t-elle espéré que cette « renaissance » puisse succéder au chaos de la deuxième guerre mondiale. Sans doute a-t-elle rapidement réalisé qu’il n’en serait rien. Il faut lire son article sur « Léo Frobénius et le problème des civilisations », son article intitulé « Malaise d’une civilisation ». Il faut lire « Misère d’une poésie, John-Antoine Nau »… En bref, il faut lire ce recueil des sept articles de Suzanne Césaire dont le message nous parvient après plus d’un demi-siècle d’oubli. Parce qu’il semble avoir été écrit pour nous, pour notre temps. Et tout particulièrement pour les Femmes d’au-delà des mers !

MR

Laisser un commentaire