En marge de l’exposition Kréyòl Factory* à la Grande Halle du Parc de la Villette et à l’occasion du 10 mai 2009, journée de commémoration de l’abolition de l’esclavage, la parole a été donnée aux femmes créatrices originaires d’au-delà des mers.

Écrivaines, cinéastes, comédiennes sont venues parler de l’impérieuse nécessité de dire et de se faire entendre qui détermine leurs trajectoires. Un temps d’échanges intenses perçu comme un hommage à Suzanne Césaire dont la pensée a accompagné les débats, et, par delà celle-ci, aux grands-mères créoles dont le rôle de passeuses de mémoire a été fréquemment évoqué.

Coordonnée magistralement par Daniel Maximin, la journée s’est structurée autour de deux tables rondes et de deux entretiens.

La première table ronde, au double intitulé de « Femmes dans la libération » et de « La femme dans sa liberté », a réuni, autour de la journaliste martiniquaise Audrey Pulvar, MariJosé Alie (Martinique), Michèle Césaire (Martinique), Shénaz Patel (Île Maurice) et Chiqui Vicioso (République dominicaine). La seconde table ronde s’est intéressée aux « femmes dans la littérature» et, plus particulièrement, à « la femme dans sa création », réunissant, sous l’égide de l’universitaire réunionnais Carpanin Marimoutou, Natacha Appanah (Île Maurice), Fabienne Kanor (Martinique), Yanick Lahens (Haïti), Gisèle Pineau (Guadeloupe).

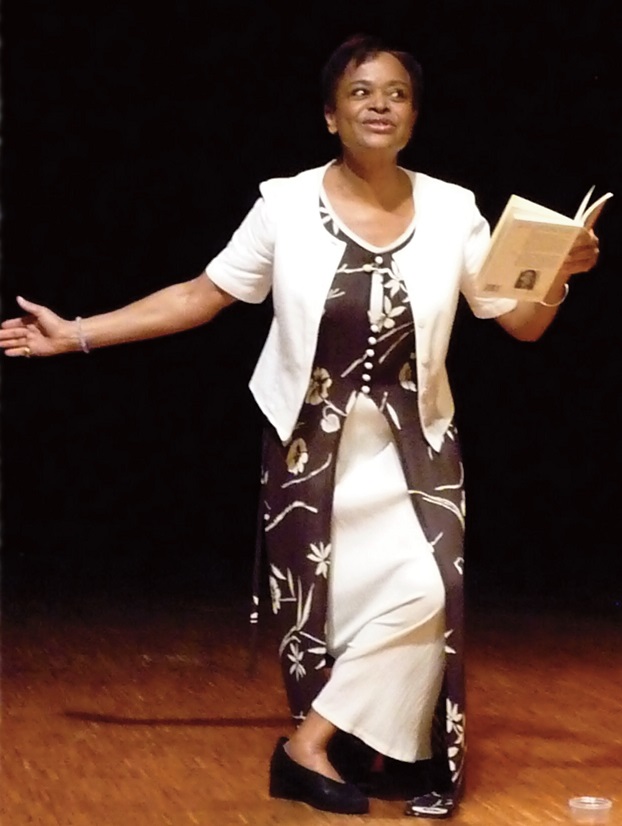

Les entretiens ont permis d’accueillir et d’écouter deux personnalités détentrices d’une renommée internationale : d’une part, la cinéaste Euzhan Palcy (Martinique) réalisatrice, entre autres oeuvres, du célèbre « La Rue Cases Nègres », inspiré du roman, du même nom, de l’écrivain Joseph Zobel ; d’autre part, la romancière Simone Schwarz-Bart (Guadeloupe), auteure de « Pluie et vent sur Télumée Miracle » et de bien d’autres récits, notamment de ce bouleversant « Ton beau capitaine » destiné au théâtre et dont la comédienne et chanteuse Mariann Mathéus a donné lecture.

Gerty Dambury (Guadeloupe), poétesse et dramaturge à l’oeuvre abondante, se trouvait retenue dans son île natale par la présentation de « Trames », création récente dont elle assure elle-même la mise en scène et que les Parisiens ont pu voir au Théâtre du Musée Dapper en novembre 2008. Mais elle s’est quand même fait entendre grâce à un enregistrement d’un de ses textes et, surtout, par la voix de la comédienne et chanteuse, Roselaine Bicep (Guadeloupe), laquelle a lu des passages de « Trames » et d’autres textes de cette auteure.

Rentrant de Bordeaux, ville désignée, cette année, pour commémorer l’abolition de l’esclavage, Christiane Taubira (Guyane) a fait un détour par la Grande Halle de la Villette pour s’associer à cette journée consacrée aux « Femmes de la liberté » et pour parler de sa lutte pour l’adoption par le Parlement français, le 10 mai 2001, de la loi – sa loi, la loi Taubira – visant à reconnaître la traite négrière et l’esclavage comme un crime

contre l’humanité.

Enfin, le comédien Jacques Martial (né à Saint-Mandé de parents originaires de la Guadeloupe), actuel directeur du Parc de la Villette, a lu l’émouvant portrait qu’Ina Césaire a dressé de sa mère, Suzanne Césaire, texte sur lequel se termine le recueil des sept articles rassemblés par l’écrivain Daniel Maximin sous le titre « Le Grand Camouflage ». D’ailleurs, ces sept articles, longuement cités par Daniel Maximin au cours de la journée, n’ont pas cessé d’accompagner les intervenantes réunies dans l’auditorium de la Grande Halle de la Villette, ce 10 mai 2009, en un vivant hommage à Suzanne Césaire.

Enfin, le comédien Jacques Martial (né à Saint-Mandé de parents originaires de la Guadeloupe), actuel directeur du Parc de la Villette, a lu l’émouvant portrait qu’Ina Césaire a dressé de sa mère, Suzanne Césaire, texte sur lequel se termine le recueil des sept articles rassemblés par l’écrivain Daniel Maximin sous le titre « Le Grand Camouflage ». D’ailleurs, ces sept articles, longuement cités par Daniel Maximin au cours de la journée, n’ont pas cessé d’accompagner les intervenantes réunies dans l’auditorium de la Grande Halle de la Villette, ce 10 mai 2009, en un vivant hommage à Suzanne Césaire.

Puis Jacques Martial a lu des extraits de dialogues du théâtre d’Aimé Césaire avec, pour partenaire féminine, la comédienne Léonie Simaga, de La Comédie française. Des dialogues illustrant l’importance du rôle de la femme, de la mère, dans la pensée du poète, à l’image de l’entente intellectuelle et affective qui le liait à Suzanne Césaire et qu’il résumait en ces termes : « Nous respirions ensemble ».

Accompagné de ses musiciens, Wooly Saint Louis Jean, poète, chanteur et compositeur haïtien est venu clore cette journée d’échanges extrêmement riches par un hommage à la liberté et à toutes les femmes.

Après cette présentation de l’événement, il reste à donner à entendre les paroles des intervenantes, chacune devant être écoutée isolément. Car, par delà les thèmes abordés, par delà le féminin et le masculin, par delà leur diversité, ces messages de femmes expriment tous la reconnaissance de l’avènement d’une mémoire métisse, d’une pensée métisse, d’une fierté métisse, d’une culture métisse en somme, ce que certains désigneront du beau nom d’âme ultramarine, métisse par nature.

Simone Schwarz-Bart (Guadeloupe)

Née à Saintes (Charente-Maritime) de parents guadeloupéens, Simone Schwarz-Bart est revenue enfant dans son île où elle a grandi avant de regagner la France, en l’occurrence Paris, pour y poursuivre des études commencées à Pointe-à-Pitre et qui la mèneront ultérieurement à Dakar. C’est au cours de ses années universitaires parisiennes

Née à Saintes (Charente-Maritime) de parents guadeloupéens, Simone Schwarz-Bart est revenue enfant dans son île où elle a grandi avant de regagner la France, en l’occurrence Paris, pour y poursuivre des études commencées à Pointe-à-Pitre et qui la mèneront ultérieurement à Dakar. C’est au cours de ses années universitaires parisiennes

qu’elle a connu André Schwarz-Bart alors en plein travail de rédaction du « Dernier des Justes », roman qui valut à son auteur le Prix Goncourt en 1959. Une rencontre décisive pour cette jeune fille de 18 ans, car cet homme, dont elle allait devenir la compagne, fut aussi celui qui, le premier, décela en elle un authentique talent de plume et l’encouragea

à écrire.

Après « Un plat de porc aux bananes vertes » (éditions du Seuil-1967), rédigé en collaboration avec André Schwarz-Bart, elle a publié « Pluie et vent sur Télumée miracle »

(éditions du Seuil – 1972), considéré comme un chef d’oeuvre de la littérature caribéenne, puis, « Ti Jean l’horizon » (éditions du Seuil – 1979). Outre ces romans, et des nouvelles, elle est l’auteure d’une pièce de théâtre en forme de monologue, « Ton beau capitaine » (éditions du Seuil-1987) dont, en sa présence, la comédienne Mariann Matheus s’est faite l’émouvante interprète en cette journée de célébration du « 10 mai », dans le cadre de Kréyòl Factory.

Simone Schwarz-Bart a également réalisé, en collaboration avec André Schwarz-Bart, un « Hommage à la femme noire », oeuvre encyclopédique, en sept volumes (éditions consulaires – 1982), célébrant des personnages féminins qui, jusque-là, n’avaient guère intéressé les historiens.

Son oeuvre révèle un talent imprégné d’une culture nourrie de l’histoire de l’Afrique, des Caraïbes et de l’Europe et réceptif au rôle essentiel de la femme noire dans la société issue de l’esclavage.

« Pour moi, écrire signifie aller à la recherche de moi-même, déclare-t-elle d’emblée en réponse aux interrogations contenues dans les thèmes retenus pour cette journée – les femmes dans la libération, la femme dans sa liberté et les femmes dans la littérature, la femme dans sa création – J’ai été – Je suis toujours – la femme d’André Schwarz-Bart. Travaillant l’un et l’autre à la connaissance de soi et de l’autre, chacun de nous deux interrogeait sans cesse sa culture en même temps que celle de l’autre. Ainsi, en réponse à une de mes questions, André Schwarz-Bart m’avait-il expliqué que le « seder », ce repas des deux premiers jours de la célébration de la Pâque juive, repas caractérisé par un menu spécifique, s’accompagnait du récit de « la Haggada » qui retrace l’exode des Hébreux hors d’Égypte. « Nous célébrons notre sortie de l’esclavage », m’avait-il dit. Et je le jalousais de pouvoir prononcer cette phrase ! Je lui enviais la place que tenait la mémoire collective dans sa vie, cette manière d’introduire et de faire vivre symboliquement le passé au sein du présent.

Alors que nous, les descendants d’esclaves, nous étions écrasés de silence ! Je me disais que, peuple diasporique, nous aussi, peuple afro-diasporique né de l’esclavage, nous ne pouvions nous définir seulement à partir d’une ère géographique. Je me disais que nous devions nous réapproprier notre histoire. J’étais convaincue que c’était, là, pour chacun de nous, le préalable nécessaire à la compréhension et à la maîtrise du sens de sa propre histoire, à la compréhension et à la maîtrise de l’intégralité de son être. ». Nul doute qu’une telle pensée est à l’origine de cette oeuvre immense qu’est l’ « Hommage à la Femme Noire ».

Simone Schwarz-Bart, la conteuse, qui dit volontiers qu’elle préfère « les histoires aux discours », n’a pas résisté au désir de faire découvrir à son auditoire du grand auditorium de la Villette, la vie d’Anna Zingha, la reine du Matamba, cette héroïne qui, plus que les autres, peut-être, lui a paru réunir en elle toutes les qualités d’intelligence, de fierté et de courage, si longtemps déniées aux esclaves noirs et à leurs descendants : « Quand, en 1860, au lendemain de son arrivée à Luanda, la capitale de l’Angola, l’explorateur David Livingstone se rendit à la résidence du gouverneur portugais, il remarqua, en, traversant une cour, sur une dalle, l’empreinte nette, profonde, d’un pied. Aucun des Portugais auxquels il demanda ce que signifiait cette empreinte ne sut lui répondre. Mais un porteur angolais lui dit : « C’est l’empreinte laissée en cette cour par la reine Zingha. Ella a posé le pied dans cette cour le jour où elle est venue négocier avec les Portugais l’indépendance de son peuple. C’était il y a trois cents ans. Mais jamais nous n’avons oublié l’histoire de la reine Zingha qui a lutté durant trente années pour préserver son peuple de l’esclavage. »

« Zingha, née en 1581, était la fille du roi du territoire de Matamba-Ndongo. Initiée par ce père qu’elle suivait comme son ombre, elle acquit, très jeune, l’envergure d’un homme d’État. Elle est restée dans la mémoire de son peuple comme la plus haute intelligence politique de son temps et comme une guerrière. Elle se tenait d’ailleurs harnachée comme un homme. Le roi, son père, avait dû céder la région côtière du Ndongo aux Portugais et

ne régnait plus que sur le territoire du Matamba quand il mourut en 1617. Ce fut son fils aîné, Mani Ngola, qui lui succéda. Celui-ci voulait reprendre aux Portugais la zone de Ndongo, par les armes, ce qui revenait à opposer ses guerriers équipés de lances et de flèches aux mousquets des Portugais. Zingha le mit en garde, lui expliquant que le courage de ses hommes aux poitrines nues ne pèserait pas lourd face aux armes à feu de l’adversaire. Exaspéré par ces observations, Mani Ngola fit mettre à mort l’enfant – un fils – auquel Zingha venait de donner le jour et fit infliger à celle-ci un supplice la rendant incapable à jamais de procréer à nouveau. Puis il leva une armée de trente mille guerriers sur son territoire de Matamba. Mais, quand il eut perdu la moitié de ses hommes et que les Portugais eurent commencé à envahir le Matamba, il lui fallut traiter avec ces derniers.

Alors, il leur envoya Zingha, qui avait appris la langue de l’adversaire et qui accepta cette mission par amour de son peuple.

« Zingha se rendit donc à Luanda. Elle fut accueillie au palais du gouverneur par Don Joao Correla da Souza, le vice-roi du Portugal. Le vice-roi l’attendait assis sur un trône richement orné. Mais aucun siège n’avait été prévu pour l’émissaire de Mani Ngola, ce que voyant, la fière Zingha fit un signe à l’adresse d’une des deux suivantes qui l’accompagnaient et celle-ci se mit aussitôt à genoux, puis, s’appuyant sur ces coudes, offrit son dos en guise de siège à sa maîtresse. C’est ainsi assise, qu’habile négociatrice, elle parvint à ne céder sur aucun point portant atteinte à la dignité de son peuple et obtint le recul des troupes portugaises aux frontières antérieurement reconnues après l’abandon du Ndongo par son père.

« Bien qu’elle eut accepté de devenir chrétienne pour inspirer confiance à ses ennemis, Zingha savait qu’il ne s’agissait pas d’une alliance, mais seulement d’une trêve, que très vite, les Portugais repartiraient à l’assaut des richesses du Matamba, notamment de ses hommes, cet « ivoire noir » selon l’expression des trafiquants d’esclaves. Succédant à son frère en 1624, Zingha, devenue reine, résista aux Portugais pendant trente ans, toujours défaite, mais jamais vaincue, jamais contrainte à capituler. Car elle sut réorganiser ses armées, signer des alliances avec des États voisins, faire espionner ses adversaires, utiliser à son profit les saisons porteuses de malaria pour harceler les troupes ennemies. Les Portugais finirent par se lasser et renoncèrent à leurs prétentions sur le Matamba en 1657.

Reine, elle était née, reine elle avait vécu et reine, elle mourut à l’âge de 83 ans.

« La Guadeloupe est un petit pays. Mais il est, lui aussi, riche en grandes bonnes femmes ! Souvenez-vous de la mulâtresse Solitude qui lutta au côté des Nègres Marrons ! Souvenez-vous de sa fin tragique : capturée alors qu’elle était enceinte, elle fut pendue au lendemain de son accouchement, contrainte d’abandonner le produit de son

ventre à ses bourreaux !…

« Je crois à la valeur exemplaire de ces histoires car, pour moi, le passé n’est pas que du passé, n’est pas dépassé. Ressusciter ceux qui sont nécessaires à notre ancrage dans l’Histoire comme dans notre quotidien, voilà ce qui me pousse à écrire, peut m’inciter à me mettre de nouveau à écrire. Mon écriture est une petite pierre blanche déposée sur la tombe de ceux dont l’exemple a fécondé mon esprit. Je sais aussi que l’écrivain qui parle de lui, parle en même temps d’autrui. Grâce à l’écriture nous quittons la prison de notre peau, nous devenons capables de sauter de vie en vie, de pays en pays. Oui, c’est vraiment cela, le pouvoir que confère l’écriture. « Je descends d’une grand-mère indienne caraïbe et d’une grand-mère négresse. Cette Négresse a aimé et été aimée d’un Blanc, d’un Bordelais que son négoce des vins avait amené en Martinique. Par amour pour ma grandmère, qu’il a épousée, il a choisi l’exil, il est resté en Martinique comme négociant en vins. A l’époque, aux Antilles,il ne faisait pas bon vivre en dehors des règles de la société blanche quand on était soi-même un Blanc. A l’époque, il ne faisait pas bon faire d’une Négresse sa femme devant Dieu et au nom de la Loi, quand on était un Blanc. Mon grand-père a donc vu son négoce péricliter. Il a été ruiné. Mais cela ne l’a pas abattu. Parce que ce qui comptait vraiment pour lui, c’était ma grand-mère, cette femme à qui, chaque jour, il disait ‘je t’aime’ en français, en anglais et en créole ! Et puis, il lui restait quelques ressources autres. Il a donc acheté une petite île en regard de la Guadeloupe pour y installer sa femme. Leurs enfants y ont vu le jour et cette île appartient encore aujourd’hui à notre famille. A la suite du cyclone de 1928, qui avait ravagé cette île, il a dû se réfugier avec femme et enfants aux environs de Goyave, en Guadeloupe. Mais il ne rêvait que de retourner vivre dans son île. Avec ma grand-mère. Et d’y mourir. « Cet être exceptionnel ne s’est jamais renié – ainsi a-t-il toujours préféré au rhum agricole son cher SaintÉmilion! – Mais, jamais non plus, il n’a obligé sa femme à se renier. Ma grand-mère était analphabète. Aussi, mon grand-père lui faisait-il la lecture. Parfois, il lui lisait des romans. Alors, elle l’interrompait en lui disant : ‘Ces histoires, dans les livres, il n’est pas possible de savoir si elles sont vraies. Moi, j’aime les histoires vraies. Je vais t’en raconter une.’ Et elle lui rapportait un événement survenu dans le voisinage. « Il existe nombre d’êtres comme mon grand-père et ma grand-mère, qui ont vécu avant nous et sont parvenus à donner sens et forme à leur vie. J’en ai connus beaucoup. Le plus souvent, ils étaient animés par le désir de nous léguer le meilleur de la vie, de nous en dissimuler l’amertume, afin de nous préserver du découragement et de laisser grandir en nous le besoin de nous surpasser. Comment ne pas les faire revivre ! Comment ne pas les faire connaître à nos enfants, à nos petits enfants ! Et n’oublions pas qu’ils nous ont légué aussi une langue, ce créole, si vivant, riche de sa formidable capacité d’inventer, de créer des mots. Une langue dont il ne saurait être question de négliger l’apport et qui devrait pouvoir servir de moule à l’expression de notre pensée, de nos sentiments. « N’oublions pas, non plus, qu’en parlant de lui, l’écrivain parle aussi d’autrui et s’adresse à tous les hommes. L’écrivain est en situation dans le monde. Il appartient au ‘toutmonde’. Il n’est pas enfermé dans sa terre d’origine. Sortir de soi-même et franchir les frontières, voilà ce que permet l’écriture. »

Euzhan Palcy (Martinique)

Née en Martinique en 1956, Euzhan Palcy a collectionné les parchemins universitaires ! Elle est titulaire d’une licence en Littérature française et en Théâtre, d’une maîtrise en Sciences humaines et d’un diplôme d’Études approfondies en Art et en Archéologie. Elle est également diplômée de l’École de cinéma Louis Lumière, section Direction de

Née en Martinique en 1956, Euzhan Palcy a collectionné les parchemins universitaires ! Elle est titulaire d’une licence en Littérature française et en Théâtre, d’une maîtrise en Sciences humaines et d’un diplôme d’Études approfondies en Art et en Archéologie. Elle est également diplômée de l’École de cinéma Louis Lumière, section Direction de

la photographie.

C’est avec « La Messagère », court métrage dont elle est, à la fois, la scénariste et la réalisatrice, que débute, en 1972, sa carrière de cinéaste. D’emblée, elle est attirée par le travail de documentariste à la manière de Jean Rouch. Mais la fiction va également lui servir à exprimer des problèmes de société. Ne sont mentionnées ici que les oeuvres marquantes dans la carrière de la cinéaste.

Avec son premier long métrage, « La Rue Cases Nègres », Euzhan Palcy va se faire connaître au plan international. En effet, ce film a remporté de nombreuses récompenses dont le Lion d’Argent et le Prix d’interprétation féminine à la Mostra de Venise en 1983 et, la même année, le César 1983 de la meilleure première oeuvre de fiction. En 1989, elle réalisera, pour la Metro-Goldwyn-Meyer, son second long métrage, « Une Saison Blanche et Sèche», adaptation à l’écran du célèbre roman d’André Brink, avec Marlon Brando pour interprète d’un des rôles principaux.

Ce film fait d’elle la première réalisatrice noire à être produite par un studio d’Hollywood. Aux États-Unis toujours, elle recevra le Prix Orson Wells pour l’importance et la qualité cinématographique de son travail.

De retour en France, elle va consacrer les années 1994 et 1995 à la réalisation de trois documentaires sur Aimé Césaire. Puis, 2005 verra l’aboutissement de « Parcours de Dissidents », documentaire réalisé pour France 5 et RFO.

Actuellement, Euzhan Palcy travaille à la préparation de deux coffrets de DVD concernant, l’un, son travail sur Aimé Césaire, l’autre, « La rue Cases-Nègres ». « Pourquoi sommes-nous noirs ? D’où venons-nous ? Enfant, je posais ce genre de questions à mes parents qui n’aimaient pas cela. Sans doute, parce qu’ils ne savaient que répondre. Ce que je

n’ai compris que beaucoup plus tard. Mais la mère de mon père, ma grand-mère paternelle, était toujours prête à satisfaire ma curiosité à l’aide d’un récit. C’était une conteuse. C’est d’elle que je tiens une bonne part de ce que je sais de mon histoire, du passé des miens.», explique Euzhan Palcy. A-t-elle hérité du talent de conteuse de sa grand-mère ? Ce qui est certain, c’est que, petite fille, elle aimait écrire de brefs récits.

« Je les lisais à mon père à son retour de l’usine. Mon père a été mon premier lecteur », se souvient-elle.

« Chaque dimanche, nous allions au cinéma, poursuit-elle. Très tôt, j’ai remarqué que les

héros des films projetés n’étaient jamais noirs et que, si, par hasard, un acteur noir apparaissait sur l’écran, c’était pour y tenir un rôle ingrat, dévalorisant. Pire encore, autour de moi, les autres spectateurs, des Martiniquais, noirs ou métisses pour la plupart, riaient, se moquaient de ce Nègre ! Manifestement, ils s’identifiaient tous aux héros blancs et se désolidarisaient du Nègre ! Cela m’a marquée durablement. « Pour mes 14 ans, ma mère m’a offert le roman de Joseph Zobel, ‘La Rue Cases Nègres’. C’était un exemplaire qu’elle était parvenue à conserver sous le Régime de Vichy, une époque où ce livre était introuvable, quasiment interdit en Martinique. Et ce d’autant plus que bien des gens s’y étaient reconnus en dépit des patronymes que Zobel avait imaginés pour ses personnages. Ma mère m’avait choisie comme dépositaire de ce roman, de préférence à

ses autres enfants, parce qu’elle avait remarqué mon goût pour la chose écrite. Et la lecture de cet ouvrage, dans lequel je retrouvais des personnages que je côtoyais quotidiennement, m’a bouleversée ! C’est alors, à 14 ans, que j’ai décidé tout à la fois de devenir cinéaste et que ‘La rue Cases Nègres’ serait mon premier film. « A la même époque, un cousin de quatre ou cinq années plus âgé que moi et qui avait appris de longs passages d’un ‘Cahier du retour au pays natal’, d’Aimé Césaire, ne pouvait se retenir de grimper sur la table pour déclamer ce qu’il en avait retenu, quand il venait déjeuner chez nous. Les mots de Césaire pénétraient en moi où ils continuaient à vibrer longtemps. Car le poète répondait aux questions que mes parents avaient toujours éludées. La poésie d’Aimé Césaire, le message qu’elle véhiculait ont agi sur moi à la manière d’un révélateur et d’un fixateur. Ce que m’a apporté Aimé Césaire a orienté le choix des thèmes que j’aborde dans mes films.

« Quand ils s’incrustent profondément en nous, certains rêves peuvent devenir des obsessions. C’est ce qui m’est arrivé avec mon désir de filmer ‘La rue Cases Nègres’. J’ai fini par savoir que Joseph Zobel avait quitté la Martinique pour s’établir en France en 1946. Étudiante à Paris, j’ai hanté les bureaux de ‘Présence Africaine’ pour obtenir quelques informations, redoutant qu’il ne soit plus de ce monde. Mais j’ai fini par apprendre qu’il était bien vivant et s’était établi dans le Sud de la France. Puis, mon obstination à vouloir rencontrer le romancier a fini par émouvoir un certain ‘Monsieur Johns’, un Anglais qui travaillait à ‘Présence Africaine’ et qui m’a dit : ‘Remettez-

moi une lettre à l’intention de Joseph Zobel et je la lui transmettrai’ . C’est ainsi que j’ai pu entrer en contact avec le romancier, une rencontre dont je veux vous faire le récit, tant ce moment, et ce qui en est résulté pour moi, continue à me paraître extraordinaire !

« Joseph Zobel m’invite à venir le voir à Alès où lui et sa femme se sont fixés. Cinq jours à passer en leur compagnie. Joseph Zobel, un Nègre très grand, très beau, très calme, m’accueille, m’installe dans la chambre mise à ma disposition, cuisine, – très bien d’ailleurs – me questionne, – beaucoup et plus particulièrement sur ma perception

des personnages de son roman – parle, –de tout, mais jamais du film ! Les jours passent ainsi et je n’ose formuler la moindre remarque ! Ce n’est que la veille de mon départ qu’il me dira : ‘Vous m’avez convaincu. Personne encore ne m’avait parlé de mon roman avec autant de passion. Et il faut faire confiance à la jeunesse. Je vous donne mon accord assorti d’une option gratuite et illimitée’. C’est grâce à cette marque de confiance qu’après des années de bagarres, j’ai pu trouver les financements qui m’ont permis de tourner le film.

« Mes films sont des sortes de ‘docu-fictions’ : je raconte une histoire qui témoigne d’une réalité. ‘Une saison blanche et sèche’ décrit une réalité, ‘La rue Cases Nègres’ est une histoire qui permet de percevoir une réalité. Je dois sans doute cette manière de filmer à Jean Rouch que je considère comme un de mes maîtres, précise la cinéaste disciple, en somme, d’Aimé Césaire pour le fonds et de Jean Rouch pour la forme. En 2006, j’ai fait ‘Parcours de dissidents’ pour faire entendre une parole qui avait été occultée, celle de ces jeunes gens, garçons et filles, désireux de se battre avec de Gaulle pour une France qu’ils avaient appris à aimer, et partis rejoindre les Forces Françaises Libres. Ils avaient 16 ou 17 ans. Plus que les motifs de leur engagement, ce qui m’intéressait, était la manière dont ils étaient parvenus à fuir la Martinique où le Gouvernement de Vichy était représenté par un amiral exerçant les fonctions de gouverneur et par cinq mille marins aux ordres de cet amiral ! Après avoir réussi à déjouer la surveillance des agents du Gouvernement et quitter l’île sur des embarcations de fortune, il leur fallait encore affronter une périlleuse équipée en mer pour rejoindre des îles sous autorité anglaise. La Paix rétablie, une chape de silence s’est abattue sur ces jeunes gens à leur retour aux Antilles. Ceux qui étaient rentrés de la guerre indemnes physiquement, en ont été mutilés psychologiquement. D’année en année, ils sont moins nombreux à pouvoir témoigner. Il était temps de faire entendre leur message.

« J’aime ce mode de cinéma-vérité. Jean Rouch m’a aidée à comprendre l’importance de l’image. S’il ne se voit pas, un peuple ne peut s’aimer. S’il ne se voit pas, un peuple

va se chercher une référence ailleurs qu’à l’intérieur de lui-même. Or les images qu’on nous donnait à voir étaient exclusivement des images de Blancs ! Les petites filles avaient

des poupées blanches pour jouet ! Or le premier objet d’amour d’une petite fille, en dehors de ses parents, c’est le plus souvent sa poupée. Imaginez la petite négrillonne à qui

on offre une poupée blanche : c’est grave ! Est-ce pour cela que je n’ai jamais voulu de poupée ? Je l’ignore… Ma marraine collectionnait les poupées – des poupées blanches évidemment. Elle avait les moyens se s’offrir les modèles les plus sophistiqués. Elle possédait ainsi une poupée qui marchait et qui parlait. Elle me l’a léguée alors que j’étais

encore en âge de jouer à la poupée. Dès que cette poupée est devenue mienne, il m’a fallu tenter de lui noircir le visage à l’aide de cirage !

« A travers les films que je réalise, j’essaie d’aider les miens à se connaître à s’accepter et à s’aimer. Il est bien de dénoncer ce qui ne va pas, mais essayer de changer les choses est encore mieux. C’est ce que je m’efforce de faire avec mes films. Je suis satisfaite de ma condition de femme et n’envie pas les hommes. Je n’envie pas les Blancs, non plus. Je m’assume parfaitement en tant que Négresse. Informer et éduquer sans jamais ennuyer, tel est mon objectif.

Quand j’ai réalisé mon documentaire sur Aimé Césaire, j’ai réussi à ménager une rencontre avec Léopold Senghor.

Ces deux hommes ne s’étaient pas revus depuis dix ans ! J’espère avoir capté toute l’émotion de l’instant par-delà l’importance de sa signification Quand je fais un film, je me sens en mission. Une femme en mission. »

Michèle Césaire (Martinique)

Née à Fort-de-France, désireuse d’agir sur la société par le théâtre, Michèle Césaire écrivait, au début des années 1960, une pièce où elle relatait une grève : Agenor Cacoul. Elle était alors fonctionnaire des PTT et militante politique.

Elle a été du nombre des fonctionnaires qui, en 1961, on fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du préfet. Le motif officiel dans son cas : le refus de son déplacement d’office de son poste. Révoquée de l’administration des PTT de 1961 à 1975, elle a entrepris des études de Droit en 1968 et s’est inscrite au barreau comme avocate. Mais, une mesure de réhabilitation des fonctionnaires révoqués, allait lui permettre de réintégrer l’administration des PTT jusqu’en 1980, année où elle revenait au barreau pour, en 1982, retourner dans les PTT, – où elle restera jusqu’à son départ en retraite en 1985 – tout en inaugurant une intense activité théâtrale à travers l’animation du « théâtre Racines», fonction qu’elle a assurée pendant 15 ans.

Elle est à l’origine de la mise en place, en 1996, du premier diplôme d’Études Théâtrales de l’Université Antilles-Guyane. A la suite d’un appel d’offres, en 1998, elle prend la direction du Centre Dramatique Régional de la Martinique(CDRM) – Théâtre des Antigone.

Elle écrit pour le théâtre à nouveau, mettant en scène elle-même ses textes : La Nef (Prix d’écriture dramatique des DRACs de France (1991) ; Bals d’éventails (1994) ; L’année de tous les saints (1997) ; Cyclone (2000), pièce qui expose un moment de la vie d’un couple à culture duelle : lui est français et sculpteur, elle, antillaise et comédienne.

Elle adapte et met en scène des auteurs contemporains : Les Feux, d’après César Pavèse, L’Empereur Jones d’Eugène O’Neil ; Le Blues de Staggerlee d’après James Baldwin.

Elle adapte et met en scène des auteurs antillais : La Nuit des diables, d’après le roman de Marie Chauvet «Amour, colère et folie » ; Le chemin des Petites Abymes de Michèle Montantin.

Elle écrit des scénarios pour le cinéma : Ti Jean la fortune, L’horizon hé ! , Les Chapelles populaires de la Martinique, Un autre Soleil.

En 1999, Michèle Césaire a créé la revue semestrielle « Parallèle 14 » destinée à la promotion théâtrale caribéenne.

Présente en tant que dramaturge à cette journée d’écoute de femmes dont la parole créatrice fait écho au message de Suzanne Césaire, Michèle Césaire se situe d’abord par rapport à cette histoire familiale : « Suzanne Césaire est, avant tout, ma mère, tient-elle à préciser. J’ai donc d’elle une perception particulière. La cohésion au sein de la cellule familiale s’est faite autour de la culture et de la reconnaissance identitaire. Nous participions au combat de nos parents, nous étions dans leur combat. Nous n’avons donc eu aucune difficulté à nous définir en tant qu’individu. Savoir qui on est, où l’on doit aller, pour nous, cela allait de soi. Cela a été une chance extraordinaire. Parce qu’aux Antilles, aujourd’hui encore, bien des enfants ne parviennent pas à se situer.

« Notre mère nous a inculqué la nécessité d’être dignes en toute circonstance.

Elle a su nous donner une image combative d’elle-même et nous inciter à suivre sa

démarche de résistance jusque dans les détails de la vie quotidienne. Un exemple

entre mille : arrivée en France depuis peu et admise dans une école, j’ai vu ma mère

s’insurger contre la directrice qui voulait m’imposer une classe inférieure à mon niveau

scolaire réel. Ce que n’aurait sans doute pas été en mesure de faire une autre mère

antillaise moins déterminée et, surtout, moins cultivée.

« À travers la ‘Tragédie du roi Christophe’, la création théâtrale, le travail de

l’équipe théâtrale, ont été pour moi, un temps d’initiation bouleversant. Nous vivions avec l’équipe de comédiens. J’ai suivi leur travail de bout en bout. Il s’agit d’un texte magnifique, riche de repères historiques héroïques. J’ai eu le sentiment d’assister à la célébration d’une messe au sens étymologique du terme. La lecture de ‘la Vie de Toussaint Louverture’ a été pour moi un autre choc capital : j’ai découvert mon histoire à travers ce récit d’une grande poésie qui, lors de sa parution, était aussi d’une grande audace. Ces deux oeuvres ont été les révélateurs de mon besoin de m’exprimer en tant que femme libre impliquée dans la vie de la cité. Et le théâtre m’est apparu comme l’espace de liberté

et de résistance qui m’était nécessaire, comme le moyen le plus profond et le plus populaire de communiquer ce qu’il me fallait exprimer.

« Nous autres, dramaturges caribéens, nous avons besoin de nous ressourcer dans notre mémoire collective. C’est, pour nous, le meilleur moyen de comprendre la situation qui est nôtre et que nous devons donner à voir. Le théâtre permet de traiter les moments de rupture dans la continuité des choses de la vie. Et pour nous, dramaturges

caribéens, la rupture passe aussi par la nature. Un phénomène naturel peut induire une situation de crise susceptible de catalyser une prise de conscience : un cyclone peut en dire davantage sur nous que de grandes grèves.

« Diriger un théâtre en Caraïbes, c’est obligatoirement, systématiquement, faire preuve d’esprit de résistance. Du moins est-ce dans cet esprit que je dirige un théâtre. »

Marijosé Alie (Martinique)

Née à Paris de parents étudiants (qui deviendront lui, architecte, elle pianiste), Marijosé Alie rejoindra la Martinique à 18 mois et y sera élevée par sa grand-mère, au Diamant, dans le sud de l’île. Elle reviendra à Paris pour faire des études de journalisme, en octobre 1968, quittant une ambiance familiale et sociale « assez feutrée » pour découvrir un milieu où il était « interdit d’interdire. », selon ses propres paroles. Parallèlement à sa vie d’étudiante, elle s’associe à un groupe de musiciens jouant dans le métro afin « d’améliorer en musique ses fins de mois ».

Munie de son diplôme de journaliste professionnelle, elle est revenue en Martinique avec l’idée de créer un hebdomadaire distribué à travers toute la Caraïbe. Un projet jamais réalisé. Nécessités matérielles obligent, elle accepte des piges à l’Office de radio et de télévision française (ORTF), où, après quelques mois de radio, elle devient présentatrice

du journal télévisé, promotion qui la fait connaître des auditeurs. Mais, en 1977, réputée trop à gauche, soupçonnée d’indépendantisme, Marijosé Alie est affectée en Bourgogne où elle demeurera trois ans. Une période sombre de la vie de la jeune femme durant laquelle cette dernière compose, pour elle et ses deux petites filles, « Karésé mwen », que le groupe Malavoi enregistrera en 1983 pour compléter un album. Cette chanson connaîtra un succès international.

Marijosé Alie donne alors de nombreux concerts tout en poursuivant une intense activité journalistique : couverture à Haïti de la chute de Duvalier pour RFO en 1986, reportages sur la famine au Brésil et dans un ghetto jamaïcain…

La jeune femme mène donc de front deux activités, l’une de journaliste, l’autre de poète et musicienne. Aujourd’hui, membre du Conseil d’Administration de la Fondation d’entreprise France Télévision, elle est, à ce titre, chargée des relations culturelles et de la coopération de RFO. Elle présente, en outre, le magazine Studio M sur France Ô. Elle est l’auteur de deux albums de chansons, Gaoulé (1989- CD 841.026 Barclay/Phonogram) et Zambouya (1999 – Tabata Music/WEA 3984 28.083). Enfin, en 2009, Marijosé Alie a publié un recueil de poèmes illustré par sa fille, Fred Alie, peintre. Cet échange entre une mère et une fille, est paru sous le titre « Elle & Elle – Entre chienne et louve» (HC éditions)

« Je n’ai jamais eu l’impression de me libérer parce que j’avais le sentiment d’être née libre, affirme Marijosé Alie. J’ai été élevée par ma grand-mère, à l’époque déjà très âgée et qui, elle-même avait été élevée par sa grand-mère, laquelle était née esclave. Ma grand-mère était la dernière née d’une famille nombreuse de Saint-Pierre. De constitution

fragile, elle avait été envoyée loin de Saint-Pierre. Cette famille a disparu en quelques minutes lors de la destruction de la ville, avec pour seule survivante ma grand-mère, orpheline. Elle me racontait cela et bien d’autres choses que je ne trouvais pas dans mes livres de classe. Elle est morte à plus de 100 ans, il y a une trentaine d’années… Un jour,

Césaire m’avait dit : « Votre grand-mère est encore en vie ? Interrogez-la ! Écoutez-la ! C’est un livre d’Histoire. ».

Je n’ai pas eu de peine à suivre ce conseil ! D’autant plus que je percevais, dans cette transmission de l’histoire de notre famille, une continuité qui me paraissait très romanesque.

« D’ailleurs, j’ai éprouvé très tôt l’envie d’écrire ma propre histoire. J’ai perçu très tôt que ma liberté passait par la connaissance de l’histoire des miens, par la compréhension de ma propre histoire à partir de ce savoir. C’était, là, une fenêtre sur la liberté qu’il me fallait ouvrir. Et j’ai décidé de devenir journaliste pour ancrer mon histoire, notre histoire, dans le présent. Quand je compose un poème, je reste une personne qui raconte et se raconte. Quand ce poème devient chanson, c’est parce que, pour moi, la musique est également un moyen de communiquer, de me faire comprendre. Mais je suis une conteuse avant d’être une chanteuse. « Au temps des plantations, nos ancêtres avaient conservé en eux le sens de la liberté, étaient restés porteurs d’un espoir de liberté. Sans cela, j’en suis convaincue, ils n’auraient pas survécu. Les femmes l’étaient plus fortement que les hommes sans doute. En effet, les enfants d’esclaves appartenaient aux maîtres… Néanmoins, les femmes se prenaient à aimer l’enfant qu’elles portaient, ce qui les amenait à vouloir un avenir, à aimer l’avenir. Après l’abolition de l’esclavage, s’est installée dans nos îles une société coloniale, avec maintien de la domination d’une grande partie de la société par les dominateurs d’antan. Dans ce type de société, les hommes sont souvent dans la posture. . Ainsi, dans la petite bourgeoisie martiniquaise dont je suis issue, ils restent très préoccupés par l’objectif de la « peau sauvée», c’est-à-dire par le choix de conjoints à peau plus claire que la leur. Ce n’est pas leur faute. Ils sont les produits d’un système macho-machiste qui leur a imposé ce comportement. Les femmes sont davantage dans la construction. Et elles savent d’instinct qu’on ne peut construire un avenir à partir de la confrontation et de la haine. « On a passé le cap de la haine, non celui de la colère, peut-être. Mais je suis convaincue que nous restons portés par ce sens inné de la liberté qui a toujours existé en nous. Et, personnellement, je ne me suis jamais sentie victime, mais porteuse d’une volonté d’avancer, de continuer d’avancer. « Il nous faut revendiquer le droit de tout dire en tant que femmes, mais de tout dire avec sincérité. Nous pouvons tout dire. Nous devons tout dire. Nous avons une mission d’insolence ! Et, en tant que femmes noires, nous avons un devoir supplémentaire, celui de rendre possible le ‘faire ensemble’, avec les hommes. Ce qui est possible. Grâce à l’amour. »

Shenaz Patel (Île Maurice)

Après avoir grandi à Rose Hill (Île Maurice), dans une famille où les livres occupaient une place importante, Shenaz Patel a obtenu une Licence de Lettres modernes à l’Université de la Réunion en 1986. Mais, dès 1985, elle a occupé des fonctions de journaliste, d’abord au « Nouveau Militant », journal politique dont elle est devenue rédactrice en chef, puis au sein de la rédaction de « Week End », principal hebdomadaire de l’Île Maurice où elle s’est vue confier le secteur Culture et Société et l’animation d’une rubrique éditoriale sous le titre « Interrogations ». En 2000, Shenaz Patel a participé à la création d’une revue littéraire, « Tracés », avec d’autres écrivains mauriciens. Gratuite et diffusée à 25 000

exemplaires par le réseau de la presse, cette revue visait à être un espace de création contemporaine mais également un moyen de rencontrer un lectorat tenu éloignés des quelques librairies de l’île toutes situées en zones urbaines. Mais la générosité du projet n’a pas suffi à en assurer la survie : cette publication a disparu au bout d’une année.

Shenaz Patel est l’auteure de nouvelles écrites tantôt en français, tantôt en créole mauricien, de romans écrits en français et d’une pièce de théâtre, « La phobie du caméléon » qui lui a valu, en 2005, le prix Beaumarchais des écritures dramatiques de l’océan Indien. Toutes les nouvelles de Shenaz Patel sont publiées dans la Collection Maurice dirigée par Rama Poonoosamy et Barlen Pyamootoo (Port-Louis, Publication Immedia). Soulignons les nouvelles en créole mauricien : « Zistwar mistran»

(« Nouvelles de l’étrange »-2001) ; « Anvolé » (« Voyages » – 2002) ; « Lanket ABCD » (« Investigations » – 2003) « Le Portrait Chamarel » (éditions Grand Océan – Saint-Denis), son premier roman, paru en 2002, a remporté, la même année, le Prix Radio France du Livre de l’Océan Indien, décerné par un jury de lecteurs présidé par le romancier et Prix Nobel de littérature, J.M.G le Clézio. « Sensitive », son deuxième roman est paru en 2003, aux éditions de l’Olivier (Paris) et a reçu en 2004, le Prix du Roman Francophone. En 2005, chez le même éditeur, paraissait « Le Silence des Shagos » qui a été couronné, en 2006, par le Prix Soroptimist de la Romancière Francophone (Grenoble).

« Dans la littérature mauricienne, les héroïnes féminines occupent une place moins importante que les héros masculins. Et pourtant, notre histoire n’est pas dépourvue de grandes figures de femmes. Ainsi, au temps de l’esclavage, des femmes ont mené des révoltes, notamment une certaine Marie, passée à la postérité sous le nom d’Antigone… Par ailleurs, les femmes sont insuffisamment représentées parmi nos élus : sur une Assemblée de 70 députés, on ne dénombre que 6 femmes. Et nous n’avons que deux ministres femmes…Qui ont en charge la femme et l’enfant, évidemment ! « Néanmoins, on peut se demander si le rôle d’une écrivaine mauricienne, est bien de rappeler ces faits ?

Oui, bien sûr… Mais, en partie seulement. Car on ne se dit pas : « Je suis une femme, je vais donc écrire sur et pour les femmes ». On écrit en fonction de ce qui nous touche.

« Pour nous, Mauriciens, l’étiquette « vacances de luxe» attachée à notre île est irritante. Parce qu’elle ne répond pas à la réalité de notre vie quotidienne, à ce qui importe pour nous. A Maurice, on raconte qu’un jour, l’actuel Président de la République a émis le souhait de prendre des vacances dans notre île et que ses conseillés lui ont objecté que « cela faisait trop bling-bling ». Voilà le genre d’anecdote, voire de plaisanterie, qui me révulse ! Notre histoire, c’est le développement de l’industrie textile avec l’emploi des femmes : en devenant ouvrières d’usine, elles ont été amenées à travailler hors de chez elles, ce qui a constitué un grand bouleversement dans leur mode de vie. Puis, avec le tourisme, elles ont été appelées dans les hôtels. Dans les hôtels comme dans les usines, les salaires sont très bas, bien entendu.

« En devenant journaliste, j’ai développé un rapport militant, engagé à l’écriture. Mais ce mode d’expression impose une rigueur qui bride l’imaginaire. D’où mon orientation vers une forme plus libre, plus ouverte, vers une écriture littéraire. Mais l’intrigue d’un roman peut-être inspirée par un événement rapporté en tant que journaliste. Ainsi « Le Silence des Shagos » de la romancière Shenaz Patel découle-t-il d’un fait dont a eu à connaître la journaliste Shenaz Patel : dans les années 1970, sur une île des Chagos vivait, génération après génération, une population attachée à cette terre. Mais une grande puissance a décidé d’y établir une base militaire après qu’une autre grande puissance lui eut rétrocédé ses droits sur cette île. Alors, on a évacué la population locale en donnant à ses membres une demi-heure pour ramasser leurs affaires ! On a exilé ces gens aux Seychelles et à l’Île Maurice. Journaliste, j’ai vu les femmes de cette île manifester à mains nues devant l’ambassade des États-Unis, je les ai rencontrées. Et, plus tard, j’ai eu envie de raconter cette histoire.

« Outre le fait d’être une femme, je suis une femme dans une île, là où l’on établit nécessairement une relation spécifique à l’espace, à la lumière, au temps, à l’autre. Il est bien évident qu’étant né femme à l’Île Maurice, je ne couche pas sur le papier les histoires que j’écrirais si j’étais née en Islande, ou bien, si j’étais né homme en Islande ! ».

Chiqui Vicioso (République Dominicaine)

Poétesse, essayiste, romancière, Luisa Angelica Sherezada « Chiqui » Vicioso est née à Saint-Domingue (République dominicaine) et a poursuivi ses études aux États-Unis puis, au Brésil. Elle est détentrice de diplômes de sociologie et d’histoire latino-américaine décernés par le Brooklyn College de New-York, d’un diplôme de maîtrise en éducation obtenu à l’Université Columbia et d’un diplôme d’études supérieures en administration préparé dans le cadre de la Fondation Getulio Vargas (Brésil).

Chiqui Vicioso a travaillé avec de nombreux organismes affiliés aux programmes des Nations Unies consacrés à l’éducation des femmes. Elle a d’ailleurs vécu de nombreuses années aux États-Unis et ses premiers écrits, dans lesquels elle fait un usage très personnel de la langue espagnole, reflètent son éducation en Amérique du Nord. De retour à Saint-Domingue dans les années 1980, elle a organisé le premier cercle de poètes femmes dominicaines qu’aujourd’hui, elle a ouvert à toutes les femmes artistes créatrices dominicaines. Entre autres études sur les poétesses dominicaines, Chiqui Vicioso a rédigé et publiée en 1987 une biographie de la poétesse et gloire nationale portoricaine Julia de Burgos. En 1992, elle a publié « Algo que decir : ensayos sobre literatura femenina -1981 – 1991 ». Et en 1997, elle faisait paraître une biographie de la poétesse Salomé de Henriquez Urena (1850-1897) : « A cien anos de Magisterio ».

Elle a reçu le National Theatre Award en 1996 pour sa pièce, « La Sour-Ky ». Parmi ses autres oeuvres théâtrales, on retiendra : « Salomé U : cartas a una ausencia », « Desvelos » (dialogue entre Emily Dickinson et Salomé Urena). En bref, elle est l’auteur de nombreux ouvrages, depuis son premier recueil de poésie, « Viaje desde el agua » (le parcours de l’eau), publié en 1981. Chiqui Vicioso a reçu le Prix Anacoana de Oro en Littérature. Et, en 1992, la médaille d’or du mérite lui a été décernée pour son action en faveur des femmes.

Je suis poète » se présente Chiqui Vicioso, avant d’entraîner son auditoire à la découverte

de ce qui motive son écriture et son engagement. Un engagement politique incarné en une écriture poétique. « Les gens de mon île n’ont pas accès aux livres, poursuit-elle. La parole ne leur parvient pas par les livres, par la poésie, mais seulement par le théâtre qui, de ce fait, devient un acte politique. Je suis une militante des Droits de la Femme. Je suis devenue une militante féministe aux É t a t s -Un i s . C’est aussi aux États- Unis, où je suis

arrivée au moment des combats pour les Droits civiques, que j’ai dé- couvert la diversité

des populations caraïbes. Il me faut bien le reconnaître, j’étais raciste sans le savoir ! J’avais grandi dans une société où il fallait se blanchir par l’éducation, par le mode de vie. J’avais assimilé cette conception de la vie sans en prendre conscience. Je n’ai réalisé cela qu’en découvrant des Noirs Afro-Américains qui, tels Angela Davis, s’assumaient sans se raidir les cheveux ni se blanchir la peau. Angela Davis est devenue mon idole. C’est aux États-Unis que j’ai découvert des penseurs fondamentaux pour les Caraïbes, tel Franz Fanon. J’ai découvert l’importance du genre. Et j’ai perdu l’innocence de l’ignorance.

Alors, j’ai écrit une pièce montrant une femme qui entrait en conflit avec elle-même et qui finissait par réussir à accoucher d’elle-même. Cette pièce exposant la lutte d’une femme pour se reconquérir, je l’ai écrite en une nuit. Des milliers de personnes l’ont vue. Des femmes, notamment. A New-York, après avoir assisté à une représentation, des Dominicaines, des ouvrières pour la plupart, ne nous laissaient pas nous retirer en coulisses, les actrices et moi. Elles s’identifiaient à ce personnage et voulaient se raconter à leur tour. Elles voulaient discuter et cela durait de 19h à 23 h !

« Rentrée en Dominique, j’ai commencé à lutter pour les Droits des Femmes. Une rude tâche ! Parce qu’il me fallait tout redécouvrir en commençant par une remise en question de la langue espagnole elle-même, laquelle renferme des contenus racistes. Remettre en question la langue, revenait à critiquer tout le corpus des traditions. Il fallait établir que, du point de vue littéraire, la langue en usage orientait le discours des auteurs. J’ai constaté que, dans la littérature de Saint-Domingue, on ne trouvait, génération après génération, qu’un ou deux auteurs femmes. J’ai réalisé que les auteurs masculins n’abordaient l’écriture qu’à partir d’un seul point de vue, le leur, le masculin et ce, qu’ils aient été marxistes ou, au contraire, traditionnalistes. Il fallait mettre au point une analyse des femmes d’un point de vue féminin. Et, pour y parvenir, offrir aux femmes un lieu de réflexion sur la création littéraire féminine en particulier et sur la création artistique féminine en général. Il fallait créer un cercle où les femmes puissent s’exprimer en tant que créatrices. Une longue histoire…

« Dans nos îles, il est difficile, sinon impossible, d’écrire dans la sérénité. Il se passe toujours des choses qui nous mettent en colère et nous font écrire sous l’emprise de la colère. Ainsi, dans mon île, on est anti-Haïtien. On veut prendre des mesures empêchant les enfants haïtiens de s’instruire. Comment tenir un discours qui exclut les étrangers quand on est partout ! Deux millions d’entre nous ont migré aux États-Unis et cent mille en

Espagne. On trouve des Dominicains même au Groenland ! Et l’on en rencontre dans tous les territoires caribéens! En fait, pour analyser cette situation, il faut en passer par la notion de classe. Parce que, dans les quartiers populaires, Dominicains et Haïtiens se mêlent et s’entendent. C’est seulement la classe dominante rétrograde qui veut empêcher les enfants haïtiens de s’instruire, celle-là même qui importe des populations haïtiennes pour les faire travailler dans les plantations. C’est cette classe-là qui vote des lois interdisant la scolarisation des enfants haïtiens dont elle exploite les parents. On ne peut s’abstraire de telles situations. On ne peut trouver le repos dans mon île. On écrit, on crée en colère. Continuellement. »

Fabienne Kanor (Martinique)

De parents martiniquais, Fabienne Kanor est née et a grandi à Orléans. Après des études de littérature comparée et de sémiologie, elle s’est orientée vers le journalisme, devenant successivement reporter pour Radio France International, pour Canal France International, journaliste à Radio Nova et à France 3. Parallèlement elle se lance dans

De parents martiniquais, Fabienne Kanor est née et a grandi à Orléans. Après des études de littérature comparée et de sémiologie, elle s’est orientée vers le journalisme, devenant successivement reporter pour Radio France International, pour Canal France International, journaliste à Radio Nova et à France 3. Parallèlement elle se lance dans

la réalisation de courts métrages et de documentaires et commence à écrire. Son premier roman, « D’eaux douces » paru aux éditions Gallimard, lui a valu le Prix Fetkann en 2004. Depuis, Fabienne Kanor a publié deux autres romans également édités par Gallimard, « Les chiens ne font pas des chats » et « Humus » pour lequel, en 2007, elle a été lauréate du Prix RFO du livre.

« Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me retrouve me racontant des histoires. J’ai fini par avoir besoin d’écrire ce qui prenait ainsi forme dans mon imaginaire. L’écriture est devenue pour moi une impérieuse nécessité. Et cela m’est advenu par le biais de ma confrontation à la mémoire de l’esclavage. On croit qu’on a dépassé ces temps de douleur des nôtres dont ont si bien parlé tant d’écrivains… Glissant, Morisson… Tant d’autres… On pense qu’on a fini d’en faire le deuil. Du moins en étais-je persuadée.

Puis, un jour, l’Histoire vous rattrape… Cela m’est arrivé à Goré. Là, j’ai découvert un drame survenu au XVIIIème siècle : quatorze femmes vendues comme esclaves décidèrent d’un commun accord de se tuer en se jetant par-dessus bord du bateau négrier avant d’arriver en Amérique. Huit y parvinrent et périrent noyées. Les six autres débarquèrent vivantes sur le sol américain. Je me suis demandé alors ce que, au XVIIIème siècle, signifiait ‘être une esclave’ pour une femme noire, pour un maître blanc. Je me suis documentée. Je suis allée à Nantes pour en savoir plus sur cet épisode de la traite négrière. Et, un beau matin, ces femmes sont devenues en moi des personnages de papier. Des personnages dans une survie et qui avaient besoin de mes mots pour vivre. Ainsi, un pied dans la grande Histoire, un pied dans l’histoire de chacun de mes personnages, j’ai écrit « Humus ».

« Au XVIIIème siècle, les femmes représentaient 25 à 30% des déportés. Elles étaient considérées à la fois comme des outils de travail et comme des objets sexuels, rendant possible du même coup la pérennité de l’esclavage à travers les enfants auxquels elles donnaient le jour. Cesquatorze femmes avaient refusé d’être de tels ventres. En rejetant ce destin, elles cessaient d’être des objets, elles redevenaient des sujets. Ce que chacune avait vécu avant de basculer dans l’enfer de la traite négrière constituait une aventure particulière. Quatorze personnages vivaient ainsi en moi, avec, chacun, son passé, ses qualités et ses défauts.

« J’ai été séduite également par les récits consacrés aux guerrières du Bénin qui se battaient comme des hommes. Et je me suis rendue sur le lieu de leurs exploits pour me documenter. En bref, j’ai utilisé l’Histoire pour inventer des histoires. La confrontation à l’écriture, très exigeante, est très physique. Une phrase est pour moi une torture.

Combien de mots font un cri ? A ce stade d’élaboration du texte, je ne suis plus dans la collecte d’événements mais dans un rapport violent aux mots.

« Du reste, il me semble que, aujourd’hui, le travail de l’écrivaine a supplanté en moi celui de la passeuse de mémoire. Mais si je n’avais pas commis ce texte, peut-être qu’aujourd’hui j’éprouverais l’absence d’un livre sur l’esclavage comme une carence, un manque dans mon parcours littéraire. Comme si, la petite bonne femme que je suis,

devait nécessairement servir, avec ses petits moyens, la mémoire de ces hommes et de ces femmes engloutis dans des océans de silence. Une sorte de devoir contre l’oubli en somme.

« Parallèlement à l’écriture, je donne une grande importance à la lecture de ce que j’écris. Je lis du mieux que je peux, comme je peux, sans complexe. Lire est un acte très physique. Et, en Martinique, les gens ont l’oreille fine. Ce goût pour la lecture m’amène à vouloir travailler avec des musiciens, des chanteurs. Quand une telle opportunité se présente, je la saisis. Je ne redoute pas le travail collectif.

« À présent, j’aimerais bien ne plus être cataloguée en fonction de ma couleur de peau et de mes origines ! Jamais on ne m’invite à participer à un événement pour parler, par exemple, de l’amour, de la mort. On m’invite à l’occasion du 10 mai ! D’accord. Je veux bien prendre place à la table du banquet parce que j’ai encore faim de notoriété. Mais, j’en ai un peu assez. »

Gisèle Pineau (Guadeloupe)

De parents guadeloupéens, Gisèle Pineau est née à Paris en 1956 où elle a vécu jusqu’en 1970. A cette date, elle a quitté la France pour la Martinique où son père, militaire de carrière, avait été muté. Elle a terminé en Guadeloupe ses études secondaires commencées en Martinique, puis est revenue en Hexagone, entamant des études de lettres à l’université de Nanterre, études abandonnées pour des raisons financières. Elle a, alors, préparé et obtenu le diplôme d’infirmière en santé mentale, métier qu’elle a exercé en Guadeloupe et qu’elle continue à exercer, en Guadeloupe toujours, parallèlement à son travail d’écrivain. Auteur de romans, de nouvelles, d’essais et de livres pour la jeunesse, Gisèle Pineau est l’une des grandes voix de la littérature ultramarine. Cette écrivaine caraïbe est traduite dans le monde entier. Son oeuvre, distinguée à maintes

reprises par les jurys littéraires, lui a valu, entre autres, le Grand Prix des lectrices de « Elle » en 1994 pour son roman « la Grande drive des esprits », publié en 1993 par les éditions du Serpent à Plumes ; le Prix RFO du livre en 1996 pour « L’Espérance macadam », paru la même année aux éditions Stock ; le Prix des Hémisphères en 2002 pour « Chair Piment»,

paru la même année aux éditions du Mercure de France.

C’est au Mercure de France également qu’ont été édités les romans « Fleur de Barbarie » (2005) et « Morne Câpresse » (2008). Et il revient aux éditions Stock d’avoir publié en 1998 « L’Exil selon Julia », roman inspiré à Gisèle Pineau par la vie et le caractère de sa grand-mère, Man Ya. Cette aïeule a vécu en France sous le même toit que ses enfants de

1960 à 1967. C’était une remarquable conteuse à laquelle la romancière était très attachée.

Cette romancière est également l’auteure d’un ouvrage de référence réalisé en collaboration avec Marie Abraham et publié aux éditions Stock en 1998 sous le titre : « Femmes des Antilles ; traces et voix cent cinquante ans après l’abolition

de l’esclavage ».

« Daniel Maximin a dit de nous : «Elles ont osé écrire ». Je n’ai pas osé écrire, j’ai écrit. Née à Paris dans les années 60, j’ai grandi dans un milieu hostile où j’étais « la Négresse ». Mais un monde où il y avait des cahiers et des crayons. Dès l’âge de 10 ans, à l’aide d’un crayon et d’un cahier, je me suis inventé un univers dont je me suis fait un refuge. L’écriture m’a consolée. Je me suis construite ainsi. Je ne me pose pas en victime. Mais l’écriture m’a

sauvée. Et je continue d’écrire et de me construire en écrivant. Jour après jour. Tous les jours. Cela dure depuis quarante années. Et je n’ai pas l’intention de cesser d’écrire. Je suis donc un écrivain. Une femme qui écrit, serait plus juste. Je suis aussi une citoyenne que la société autour d’elle interpelle, sollicite sans cesse.

« Il est important pour moi d’écrire sur ce qui a été tu aussi bien dans le passé qu’au temps présent, tels les événements de mai 1967 en Guadeloupe. Il me faut parler de ce qui n’a pas été dit.

« Les personnages qui prennent forme dans mon imaginaire se construisent eux aussi. Ces histoires particulières rencontrent la grande Histoire dans mes récits. Je suis convaincue que pour grandir, mûrir, se construire, il faut connaître l’histoire des siens dans laquelle notre propre histoire s’enracine. Je revendique mes origines parce qu’elles sont mon histoire. C’est à mon arrivée en France que j’ai commencé à me poser la question de mes origines. Jeune adolescente, j’ai vu des Blancs battre des esclaves noirs. C’était sur un écran de télévision, dans un documentaire. Pour me rassurer, ma mère m’a dit : « C’est du passé. Cela ne se produit plus. Tout cela est fini ». Depuis, j’ai souvent entendu répéter autour de moi : « Le temps de l’esclavage appartient au passé »…En fait, on est fréquemment rattrapé par l’Histoire et ce, jusque dans les métamorphoses que lui fait subir le présent.

« Ainsi, ai-je retrouvé l’histoire de mon aïeule Angélique, une esclave que son maître, un certain Martin Pineau, avait fini par épouser après lui avoir fait quatre enfants et avant de lui léguer tous ses biens. Mais c’est un autre événement qui m’a amenée à mieux prendre conscience de l’importance de mon passé dans mon histoire. Mon père a été un dissident engagé dans l’armée de libération lors de la seconde guerre mondiale. A la Libération,

il est resté dans l’Armée. Il a été envoyé au Sénégal, où il a eu un enfant. Il est rentré en Guadeloupe avec cet enfant âgé de 2 ans, à l’époque. Ce petit frère a considéré ma mère comme sa propre mère. Mais, dans la famille, on ne parlait jamais du Sénégal. Même lui, mon frère, ne parlait pas de sa famille africaine. Cette situation me paraissait incompréhensible. Plus tard, j’ai voulu comprendre. Je suis allée au Sénégal à l’âge de 30 ans. En posant le pied sur le sol du Sénégal, j’ai eu envie de m’agenouiller et d’embrasser la terre. Un sentiment que je n’ai éprouvé nulle part ailleurs dans le monde ! Je me sens fille de l’Afrique d’une certaine manière, une filiation que j’exprime dans mes romans.

« Je suis continuellement rattrapée par l’Histoire, celle qui est, celle qui est en train de se faire, celle des femmes plus particulièrement. Mes héroïnes sont souvent des jeunes femmes qui ont subi des violences de toutes sortes, y compris des violences sexuelles. Parce que ces histoires s’inscrivent dans le contexte social violent d’un peuple

au passé douloureux. Parce que ces histoires particulières rencontrent toujours la grande Histoire. Et je suis heureuse de constater que Fabienne Kanor, une écrivaine plus jeune que moi, suit la même trace. De même que bien d’autres jeunes femmes créoles de talent.

« J’ai écrit six livres pour la jeunesse qui figurent sur les listes des ouvrages proposés aux écoliers. J’y expose des problèmes tels que le racisme et, surtout, j’y mets en scène l’espace caribéen. Car les petits Guadeloupéens connaissent mieux la France et le Canada que ces territoires. « J’écris poussée par une nécessité intime sur des questions que je souhaite partager avec mes lecteurs. Je ne parle que de ce qui me touche, j’écris avec mes tripes. Je ne pourrais écrire sur un univers autre que le mien. Mais, comme tout écrivain, j’ai besoin de me sentir libre. Je suis immergée entièrement dans le monde caribéen,

sans m’y sentir enfermée pour autant. Et mes personnages voyagent… Ils sont pleinement dans le temps présent. La Guadeloupe m’offre d’innombrables sujets qu’une seule vie d’écrivain la mienne en l’occurrence, ne pourra épuiser… Et j’écris en français, parce que j’aime cette langue.»

Yanick Lahens (Haïti)

Née en Haïti en 1953, Yanick Lahens a grandi en France où elle a poursuivi ses études secondaires et universitaires (Lettres). De retour en Haïti, elle a enseigné à l’École Normale Supérieure (l’Université d’État) jusqu’en 1995. Membre fondatrice de l’Association des écrivains haïtiens, elle contribue régulièrement à des revues culturelles haïtiennes et antillaises. Elle est l’auteure de nombreux articles, en particulier sur Faulkner et sur Marie Chauvet, et d’un livre d’essais critiques : « L’exil entre l’ancrage et la fuite : l’écrivain haïtien » (éditions Deschamps, Port-au-Prince, 1990) Très impliquée dans les activités culturelles d’Haïti, elle a fait partie du cabinet du Ministre de la Culture, Raoul Peck, entre 1996 et 1997. En 1998, elle a dirigé le projet de « la Route de l’esclavage », sous la présidence de Laënnec Hurbon : il s’agissait de donner forme à un ensemble d’actions intellectuelles et artistiques visant à favoriser à travers l’île une réflexion sur l’esclavage.

Se voulant une citoyenne impliquée et responsable, elle utilise son talent de plume pour dire sans complaisance ce que signifie être un Haïtien en Haïti, soit sous forme de nouvelles, soit sous forme de romans. « Dans la maison du père », roman édité au Serpent à Plumes (Paris – 2000) a obtenu le Prix du Salon du Livre de Leipzig en 2002. « La couleur de l’aube », roman édité par Sabine Wespieser (Paris-2008) et par les Éditions Nationales

d’Haïti à Port-au-Prince la même année, a obtenu le Prix Millepages 2008.

Parmi ses recueils de nouvelles, « Tante Resia et les dieux, nouvelles d’Haïti », édité par l’Harmattan en 1994, et « La petite corruption », édité en 1999 à Port-au-Prince par les éditions Mémoire et réédité à Montréal en 2003 par les éditions Mémoire d’encrier, sont les plus largement diffusés et connus. En 2006, paraissait aux Éditions Nationales d’Haïti,

un nouveau recueil de huit nouvelles de cette auteure sous le titre : « La folie était venue après la pluie ».

L’oeuvre de Yanick Lahens occupe une place notoire dans la production littéraire féminine haïtienne. Partageant son temps entre l’enseignement, l’écriture, des conférences en Haïti et à l’étranger, elle est également membre du Conseil d’Administration du Conseil International d’Études Francophones (CIEF).

On peut lire en quatrième de couverture d’un de mes romans cette assertion : « Danser relève aussi de la lutte des classes », et en déduire que je suis une écrivaine engagée. Mais je ne me considère pas comme telle. Je suis une écrivaine qui est aussi, et par ailleurs, une citoyenne. « L’écriture est une aventure solitaire. Mais cette solitude n’est pas donnée. On la crée et ce, même contre ceux qu’on aime. L’écriture ne va pas de soi. C’est un processus très physique, avec ses exigences propres. Il s’agit pour l’auteur de passer un pacte avec le lecteur, mais un pacte fondé sur la rencontre de deux émotions, la sienne et celle du lecteur. C’est grâce à l’émotion qu’il génère que l’écrivain parvient à introduire le lecteur dans son propre univers, à faire entrer celui-ci dans ses propres obsessions et interrogations. Et dans cet univers, il y a l’Afrique. Pour moi, Haïti est un morceau d’Afrique dans les Caraïbes. D’ailleurs, dans la religion Vaudou, on croît que les morts retournent en Afrique, auprès de leurs ancêtres. L’Afrique est donc présente dans mon imaginaire. Non l’engagement politique, lequel ne doit pas orienter l’écriture, encombrer le travail romanesque. Néanmoins, en tant que citoyenne la situation politique de mon pays, m’interpelle jour après jour. Elle est en quelque sorte ma nourriture quotidienne.

Mais ce qui m’aide à vivre, ce qui me construit, ce ne sont pas mes engagements dans la vie de la cité, c’est l’écriture. « Certes, je suis rattrapée par l’Histoire et par le présent en train de se faire, à travers mes personnages et plus particulièrement à travers les femmes auxquelles je donne vie. Il existe d’incessants allers et-retours entre l’Histoire et l’histoire des personnages. C’est évident. Mais, dans la dialectique entre l’Histoire et la vie intime de ses personnages, l’écrivain se demande exclusivement comment raconter. Là, réside la différence entre le sociologue et l’écrivain. Et, à cette interrogation, je répondrai qu’aux Caraïbes, la femme écrit dans l’oeil du cyclone. Parce qu’elle est à la fois au centre de l’Histoire et en marge de la vie sociale. De même qu’au plan économique, dans ces pays, bien des femmes assurent la survie des leurs au quotidien, mais restent ignorées au plan social. Mais dans la littérature Haïtienne d’aujourd’hui, les femmes commencent à se faire entendre avec force. Je crois que les situations extrêmes favorisent l’expression des personnalités. La culture de la survie et de la débrouillardise nous incite à nous poser beaucoup de questions et à observer l’humanité au-delà des notions de bien et de mal qui nous ont été inculquées… Le poète René Char a parlé de « la santé du malheur »… Certes… Je souhaiterais néanmoins que mon île ait plus de santé et moins de malheur…

« Écrire dans un pays, tel que Haïti, où l’illettrisme est considérable, exaspère le sentiment d’isolement, de solitude de l’écrivain. Et ce d’autant plus que le lectorat potentiel étant francophone, on écrit en français des livres publiés par des maisons d’édition françaises et vendus fort chers, alors que la majorité de la population parle en créole.

Et l’on fait s’exprimer en français les personnages populaires qui s’imposent à notre imaginaire au lieu de les faire parler en créole, leur véritable langue. Cherchant à résoudre cette difficulté, j’ai travaillé la prosodie pour parvenir à retrouver quelque chose de ma propre respiration à distance et du français et du créole. Et, pour garder cette distance,

il me faut continuellement me surpasser !

« Mais il n’est pas possible à un écrivain haïtien de rester dans sa tour d’ivoire, dans son laboratoire de papier. Nous sommes tous sollicités pour des séances de lecture dans les établissements scolaires, notamment dans les écoles publiques. Dans un pays où le livre est cher, la poésie et le théâtre sont importants. On assiste, du reste, à l’émergence d’un certain nombre de petites troupes de théâtre en Haïti. Il en existe même une exclusivement constituée de femmes, la troupe de Toto Bissainthe »

Nathacha Appanah (Île Maurice)

Née le 24 mai 1973 à Mahébourg (Île Maurice), Natacha Appanah appartient à une famille de descendants d’engagés indiens de la fin du XIXème siècle, les Pathareddy-Appanah. Elle commence à écrire dès l’adolescence et, à 17 ans, gagne un concours littéraire organisé par un quotidien de l’île. Dix années plus tard, ses études achevées, elle travaille dans la publicité puis, dans l’édition, ce qui lui vaudra son premier voyage en France. Elle est passée de l’édition au journalisme, intégrant l’équipe de rédaction d’un hebdomadaire

Née le 24 mai 1973 à Mahébourg (Île Maurice), Natacha Appanah appartient à une famille de descendants d’engagés indiens de la fin du XIXème siècle, les Pathareddy-Appanah. Elle commence à écrire dès l’adolescence et, à 17 ans, gagne un concours littéraire organisé par un quotidien de l’île. Dix années plus tard, ses études achevées, elle travaille dans la publicité puis, dans l’édition, ce qui lui vaudra son premier voyage en France. Elle est passée de l’édition au journalisme, intégrant l’équipe de rédaction d’un hebdomadaire

auquel elle collaborera pendant trois ans. Elle s’est installée en France à la fin de l’année 1998, d’abord à Grenoble puis à Lyon, où elle est venue terminer sa formation dans le domaine du journalisme et de l’édition et où elle réside encore actuellement.

« Les Rochers de Poudre d’or », son premier roman publié en 2003 (éditions Gallimard) a valu à cette écrivaine le Prix du Livre RFO 2003 et le Prix Rosine Perrier en 2004. Elle y met en scène ces engagés indiens dont elle considère que l’histoire est par trop ignorée.

Son deuxième roman, « Blue Bay Palace », publié en 2004 (éditions Gallimard) lui a valu le Prix littéraire de l’Océan Indien et du Pacifique 2004. Son héroïne en est une jeune Îndienne amoureuse d’un homme qui n’est pas de sa caste.

En 2005, toujours aux éditions Gallimard, Nathacha Appanah faisait paraître son troisième roman, « La Noce d’Anna » dans lequel elle esquisse un personnage d’écrivaine. Son quatrième et dernier roman publié par les éditions de l’Olivier en 2007 a été couronné par le Prix du roman FNAC 2007, le Prix des Lecteurs de l’Express 2008 et le Prix Culture et Bibliothèques pour tous 2008. Dans ce récit, Nathacha Appanah fait se croiser le destin d’un jeune Mauricien d’origine indienne avec celui d’un jeune Juif sur fond de seconde guerre mondiale, une guerre dont elle a perçu l’importance dans la mémoire collective des Français en venant vivre parmi ceux-ci. Dans ses deux premiers romans, déjà, l’Histoire interférait avec l’histoire de ses personnages. Mais, cette jeune femme, qui est une grande lectrice, ne se veut ni historienne ni auteure de « romans historiques ». « Dans mon cas, le crime fondateur que constitue l’esclavage, n’a nullement déterminé mon besoin d’écrire. Ce traumatisme-là n’est pas à l’origine de ma démarche. Plus prosaïquement, durant mon adolescence, j’avais envie de rester tranquillement dans ma chambre, tandis que mes parents voulaient voir leurs enfants faire leurs devoirs scolaires. Le cahier ouvert devant moi, et dont je noircissais les pages, suffisait à les convaincre qu’effectivement, je travaillais. Alors que j’écrivais des histoires… Des histoires du genre de celles que peuvent écrire des adolescentes… Mais j’éprouvais une sorte de vertige en écrivant, l’acte même d’écrire me troublait, me fascinait. J’éprouvais cette sorte d’ivresse que d’autres ressentent sans doute en peignant, en jouant d’un instrument de musique, voire en jouant au foot… J’écris depuis l’âge de 13 ans.

« Ma famille a parfaitement digéré son passé. Et je n’ai découvert des pans entiers de mon histoire, que j’ignorais, qu’en m’informant, ce que j’ai fait parce que l’écriture m’imposait ce travail de recherche. Mais je ne parle pas que de l’Île Maurice, mes projets d’avenir ne passent pas nécessairement par l’Île Maurice. Mes envies, mes rêves, non plus. Je ne me résume pas à mes origines, lesquelles représentent un aspect particulier de ma personne,

constituent un aspect personnel dont mes personnages ne sauraient être fatalement dépendants. Mes cheminements en écriture peuvent ne pas traverser ma propre histoire. Même si mon style, mes mots en sont marqués, je refuse de me voir réduite à mes origines mauriciennes. Tous les Mauriciens ne se ressemblent pas ! Tandis que je descends d’Indiens, d’autres descendent de Chinois, etc, etc… Lors des fêtes de l’Indépendance, on célèbre « l’unité dans la diversité », ce qui veut tout dire et qui ne dit rien en même temps…

« D’ailleurs, je ne me suis trouvée confrontée à la question de mes origines qu’à partir du moment où je suis arrivée en France. On me demandait : « D’où viens-tu ? », « Tu viens d’où ? »… Me trouvant à Lyon, vivant à Lyon, je répondais : « De Lyon ». Et quand on insistait, je précisais : « Lyon, deuxième arrondissement ». D’emblée, je ne saisissais pas très bien le sens de cette question qui, à la limite, me paraissait assez indécente. Et, quand, enfin,

je disais ; « De l’Île Maurice », on s’écriait : « Ce paradis ! Ah ! Cette île jardin ! »…

On me pose encore cette question. Parfois, je réponds n’importe quoi, que je viens de Bourgogne, par exemple. Il m’est même arrivé de déclarer que j’avais été adoptée et que je ne savais pas d’où je venais ! « Je ne suis pas détentrice d’une vérité implacable. Je suis une romancière, je cherche le mot le plus juste, pour dire le plus vraisemblable en m’efforçant à la plus grande sincérité qui soit par rapport aux personnages qui

s’imposent à moi. C’est pour cela qu’avant de me mettre au travail, je lis énormément. Pour me documenter. Pour me rapprocher de plus en plus de mes personnages et finir par les atteindre vraiment. Alors je peux commencer à écrire»

Le message de Christiane Taubira

De Christiane Taubira, on sait qu’elle est députée de Guyane, élue en 1993, réélue en 1997, 2002 et 2007, on sait surtout qu’elle est l’auteure de la proposition de loi visant à reconnaître la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité. Ce texte, adopté par le Parlement français le 10 mai 2001, a été promulgué par le Président de la République française, Jacques Chirac, le 21 mai 2001 sous le n°2001-434, texte co-signé par le Premier Ministre et les huit ministres concernés par ses dispositions (Éducation, Recherche, Justice, Culture et Communication, Affaires Étrangères, Affaires Européennes, Intérieur et Outre Mer).

De Christiane Taubira, on sait qu’elle est députée de Guyane, élue en 1993, réélue en 1997, 2002 et 2007, on sait surtout qu’elle est l’auteure de la proposition de loi visant à reconnaître la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité. Ce texte, adopté par le Parlement français le 10 mai 2001, a été promulgué par le Président de la République française, Jacques Chirac, le 21 mai 2001 sous le n°2001-434, texte co-signé par le Premier Ministre et les huit ministres concernés par ses dispositions (Éducation, Recherche, Justice, Culture et Communication, Affaires Étrangères, Affaires Européennes, Intérieur et Outre Mer).

On sait moins qu’elle est membre de la Commission Française de Développement durable (nomination par le Premier Ministre), Membre de l’Observatoire National de la Parité (nomination par le Premier Ministre), Membre du Conseil Consultatif de la Défense des Enfants.

Et l’on ignore nombre des ses fonctions et interventions, notamment dans le cadre des relations entre l’Union Européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)…

Née en 1952 à Cayenne (Guyane), Christiane Taubira, après des études supérieures en Économie, en Sociologie, en Ethnologie afro-américaine et un 3ème cycle en Agro-alimentaire auprès du Centre Français de la Coopération Agricole (CFCA), a été Professeure de Sciences Économiques, Directrice du CNAM (Guyane), Directeur Général de Caricoop (Coopération agricole Antilles-Guyane) et a mené à bien d’autres expériences professionnelles avant d’entrer en politique.

Elle est enfin l’auteure, entre autres écrits littéraires, de la préface au traité « Codes Noirs – De l’esclavage aux abolitions » (éditions Dalloz – 2006) et de « L’esclavage raconté à ma fille » (éditions Bibliophane-Daniel Radford -2002).

Christiane Taubira tenait à s’associer aux organisateurs et aux invités réunis durant cette journée à l’occasion de la célébration des mémoires de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions, une manifestation dont elle a accompagné la naissance, la reconnaissance et l’institutionnalisation dans notre pays. Or, en ce 10 mai 2009, la ville désignée officiellement pour se souvenir au nom du pays tout entier, était Bordeaux. « De toutes les villes concernées par la traite négrière, Bordeaux était certainement la plus réticente à affronter ce passé », a-t-elle expliqué. C’est pourquoi, Christiane Taubira avait considéré qu’elle se devait d’y être, manifestant ainsi, par sa présence, l’importance accordée à l’événement, dont c’était la troisième édition à l’échelon national. Mais en

quittant l’aéroport d’Orly, à son retour de Bordeaux, elle s’est faite conduire à la Grande Halle de la Villette pour dire à un auditoire conquis d’avance ce qu’avait été sa démarche : « J’avais compris que j’étais immergée dans cette histoire sans pouvoir en échapper. J’avais eu maintes fois l’occasion de constater que cette mémoire que je vivais douloureusement,

bien d’autres l’éprouvaient aussi péniblement que moi. J’ai décidé de me coltiner à cette souffrance afin de la transcender.

Pendant deux ans, je n’ai dormi que deux heures par nuit parce qu’il m’a fallu relire tout ce qui avait été écrit sur le sujet. Je me répétais ce message d’Aimé Césaire : ‘Tout l’espoir n’est pas trop grand pour regarder l’avenir en face’. « Ces années ont été fécondes. Elles m’ont fait grandir. J’ai compris, en effet, combien il fallait constamment s‘élever au-dessus de soi, se hisser à hauteur du monde. J’ai enfin compris ce que voulait nous signifier le poète quand il écrivait : ‘A mesure que tout s’effondrait, je me suis élargi./ Le monde se défait, mais je suis le monde.’ Je suis parvenue à ne pas arracher les yeux de personnes avec lesquelles j’étais en désaccord, Monsieur Pandraud, entre autres [rires dans la salle].

« Cette confrontation à ce passé et ce qui en est résulté pour moi et pour les autres a été une expérience extrêmement difficile qui m’a beaucoup appris, qui m’a permis de comprendre qu’on n’aime pas l’autre en surplomb, mais qu’on l’aime en face, à côté. On aime ensemble.»

Portrait de Suzanne Césaire par sa fille, Ina Césaire